2025年、夏の政局を揺るがす巨大なスキャンダルが、永田町を震撼させています。その中心人物は、他ならぬ「コメ大臣」こと小泉進次郎農林水産大臣。彼が自身の公式X(旧Twitter)で発信した、たった一つの投稿が引き金となり、「特定企業へのあからさまな利益誘導だ」という批判の嵐が吹き荒れ、ついには公正取引委員会への通報という、極めて深刻な事態へと発展しました。

問題の核心は、日本を代表するITの巨人「LINEヤフー株式会社」が展開する「Yahoo!ショッピング」のキャンペーン告知でした。なぜ一国の農政を司る大臣が、数ある企業の中から一社だけを名指しで宣伝するかのような、異例の行動に出たのでしょうか。その背後には、週刊文春が放った「文春砲」によって、LINEヤフーの最高実力者とのただならぬ関係、すなわち「癒着」の構図が白日の下に晒されつつあります。

- 一体何があったのか? 炎上の発端となった小泉大臣のX投稿。その一言一句と、問題視されたタイミングの悪意性を詳細に分析します。

- なぜ癒着が疑われるのか? 小泉大臣とLINEヤフー会長・川邊健太郎氏。二人の蜜月関係はどのようにして築かれたのか。「館山でのBBQとサウナ」から「総裁選での組織的支援」まで、週刊文春の報道を基にその深層をえぐり出します。

- 誰が関わっているのか? 疑惑の政治団体「イノ連」とは何者なのか。癒着のトライアングルを形成する登場人物たちの相関図を分かりやすく解き明かします。

- 法的にアウトなのか? 公正取引委員会への通報はどのような意味を持つのか。独占禁止法、ステマ規制、そして大臣の倫理規範。あらゆる法的観点から、この行為の違法性と問題点を検証します。

- 今後どうなるのか? 司法の判断と政治的な責任。小泉大臣と石破政権が迎えるであろう未来のシナリオを、多角的に予測します。

本記事を最後までお読みいただくことで、単なるSNS炎上事件の表層をなぞるのではなく、日本の政治と大企業の歪んだ関係性、そして情報化社会における政治家の新たな責任のあり方という、現代日本が直面する根深い課題の本質を、深くご理解いただけることでしょう。

1. 小泉進次郎がYAHOO(ヤフー)ショッピングに誘導?炎上したX投稿の全貌

今回の巨大な疑惑の渦は、たった一つのSNS投稿から始まりました。しかし、それは決して単純な失言やうっかりミスではありませんでした。投稿された内容、そのタイミング、そして背景にある文脈。それら全てが組み合わさることで、国民の不信感を爆発させるに至ったのです。ここでは、すべての発端となった問題の投稿を、多角的な視点から徹底的に分析します。

1-1. 問題となった投稿「Yahoo!ショッピング、対象のお米が最大20%OFF」

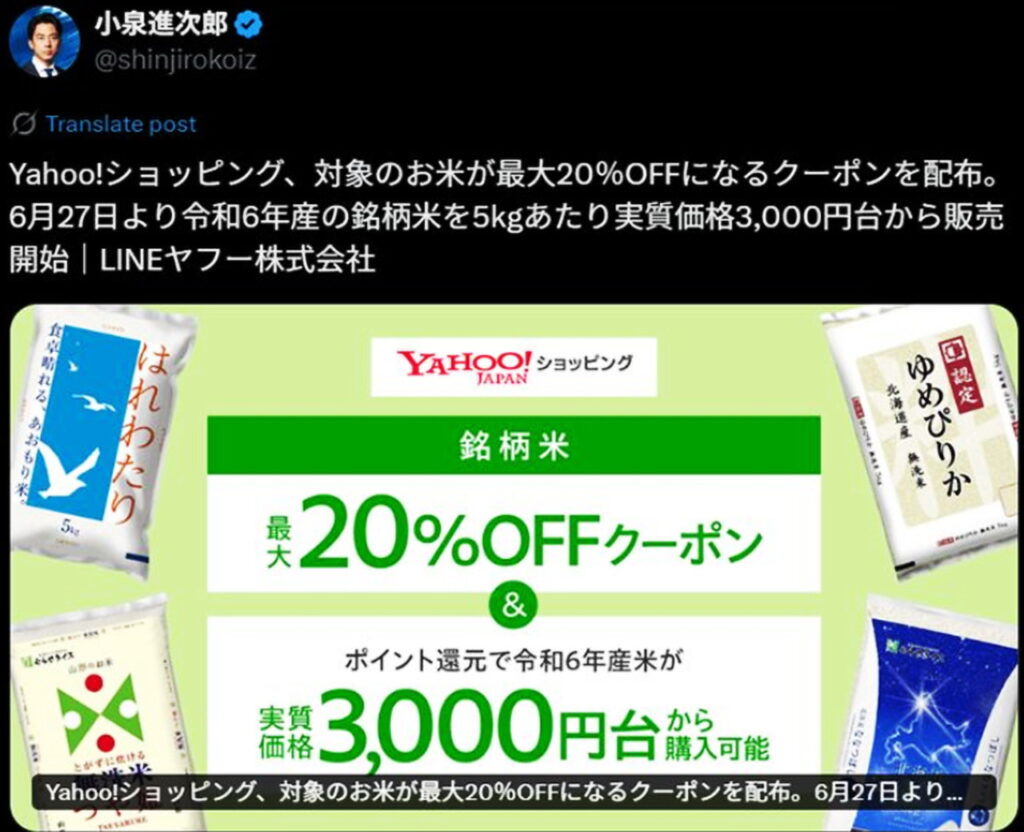

騒動の震源地となったのは、2025年6月20日に小泉進次郎大臣の公式Xアカウントに投下されたポストです。その内容は、LINEヤフー株式会社が発表したプレスリリースをそのまま引用したものでした。

| 投稿日時 | 内容 |

|---|---|

| 2025年6月20日 | 〈Yahoo!ショッピング、対象のお米が最大20%OFFになるクーポンを配布。6月27日より令和6年産の銘柄米を5kgあたり実質価格3,000円台から販売開始〉 (LINEヤフー株式会社のプレスリリースのリンクを引用) |

表面上は、米価高騰に苦しむ国民に対し、銘柄米が安く手に入るという有益な情報を提供しているように見えます。小泉大臣自身も、自身の肝いり政策である米価高騰対策の成果をアピールする意図があったことは想像に難くありません。しかし、この投稿がなされた背景を考慮すると、その単純な善意の解釈は根底から覆されます。

この投稿は、直後に控えた東京都議会選挙の直前という、極めて政治的に敏感な時期に行われました。与党である自民党が苦戦を強いられる中、看板閣僚である小泉氏による「物価高対策の実績アピール」は、選挙戦を有利に進めたいという政権の思惑と無関係ではないと見るのが自然です。問題は、その実績アピールが「特定の一企業」の販売促進活動と完全に一体化してしまっていた点にありました。

1-2. なぜ炎上?「利益誘導」「ステマでは?」ネットと政界から批判殺到

この投稿は、単なる情報共有として受け取られることはありませんでした。その理由は、あまりにも「不公平」で「不自然」だったからです。Amazon、楽天、あるいは全国のスーパーマーケットチェーンなど、多くの企業が独自の努力で米の価格を抑えようとキャンペーンを展開しています。その中で、なぜ国務大臣という公的な立場にある人間が、LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」だけを名指しで取り上げ、その宣伝に手を貸したのか。この一点に、国民の批判が集中したのです。

この動きは、永田町にも瞬時に波及しました。立憲民主党の重鎮、小沢一郎衆議院議員は事務所のXを通じて、「中立・公平な立場の大臣が、個別の民間企業の広告宣伝などしてはならない。あからさまな利益誘導になる」と断じ、その発言はメディアで大々的に報じられ、炎上に油を注ぎました。

ネット上では、様々な立場からの厳しい意見が渦巻きました。

- 倫理的な批判: 「公務員は国民全体の奉仕者のはず。なぜヤフーの広報担当のようなことをしているのか」「税金で給料をもらっている大臣が、一私企業の売上を伸ばす手伝いをするのはおかしい」

- 法的な疑惑: 「これは金銭のやり取りがなくても実質的なステマだ」「大臣の権限を背景にした優越的地位の濫用ではないか」

- 比較による不公平感: 「うちの近所のスーパーの方が安いのに、なぜヤフーだけ?」「楽天やAmazonは無視か?公平性に欠ける」

ITジャーナリストの篠原修司さんも、この件を「公平さを欠いた」と厳しく指摘。大臣の投稿は、紹介されなかった他の企業にとって極めて不公平であり、特にリリース文をそのまま転載するという手法が「企業の宣伝と受け取られても仕方ない」と、その稚拙さと問題点を明確にしました。これは、情報発信のプロから見ても、擁護の余地がない行為だったのです。

1-3. 小泉大臣の反論と問題のすり替わり

これほどの批判に対し、小泉大臣は「全く問題ない」という姿勢を崩しませんでした。彼の主張は「国民にとって有益な値下げ情報を、あらゆる手段を用いて広く伝えるのは大臣の職務だ」というものです。

しかし、私が長年の取材で見てきた政治家の答弁の中でも、これは典型的な「論点ずらし」と言わざるを得ません。問題の本質は「値下げ情報を伝えたこと」そのものではなく、「その伝え方が、なぜ特定の一社に極端に偏っていたのか」という点にあります。この核心部分への説明を避け、一般論に逃げ込む姿勢は、国民の疑念を晴らすどころか、むしろ「何か隠したいことがあるのではないか」という更なる不信感を招く結果となりました。

この手法は、父・小泉純一郎氏が得意とした「抵抗勢力」を作り出し、単純な二項対立に持ち込む「劇場型政治」を彷彿とさせます。しかし、今回は「国民のために情報を発信する改革者・小泉」という構図を描こうとして、その足元で「癒着」という決定的な矛盾を露呈してしまった。これは、計算されたパフォーマンスが裏目に出た、痛恨の失敗だったと言えるでしょう。

2. 小泉進次郎がYAHOO(ヤフー)と癒着してるのは本当?文春が暴いた深い関係

小泉大臣の不可解な行動の裏には、一体何があるのか。その答えは、週刊文春のスクープによって驚くべき形で明らかになりました。それは、単なる個人的な交友を超え、政策、カネ、そして人が複雑に絡み合った、小泉氏とLINEヤフーのトップ、川邊健太郎会長との「癒着」とも言うべき構造でした。このセクションでは、その関係性の深層を徹底的に掘り下げます。

2-1. 癒着のキーパーソン・川邊健太郎会長とは何者か?

この疑惑の物語を理解する上で、絶対に欠かせないキーパーソンが、LINEヤフー株式会社代表取締役会長の川邊健太郎氏です。彼は一体どのような人物なのでしょうか。

川邊氏は1974年、東京・恵比寿生まれ。青山学院大学在学中の1995年にITベンチャー「電脳隊」を設立するという、まさに日本のインターネット黎明期を駆け抜けた起業家の一人です。2000年にヤフー(当時)に入社後、「Yahoo!ニュース」や「Yahoo!モバイル」といった主要サービスを次々と成功に導き、2018年には宮坂学氏(現・東京都副知事)の後を継いでヤフー株式会社の代表取締役社長CEOに就任。その後、国内最大のメッセージアプリ「LINE」との世紀の経営統合を成し遂げ、巨大IT企業LINEヤフーの会長に君臨しています。その役員報酬は2023年度で約4億円にも上ると報じられており、名実ともに日本のIT業界を支配するトップ経営者です。

しかし、彼の顔は単なる凄腕経営者だけではありません。政府の規制改革推進会議などに積極的に参加し、特に「ライドシェア」の解禁を強力に主張するなど、政策決定の場にも強い影響力を持つロビイストとしての一面を持っています。彼にとって、政治とはビジネスを拡大するための重要なフィールドなのです。この政治への強い関心と野心が、小泉進次郎氏との運命的な出会いへと繋がっていきます。

2-2. G1サミットで出会い、館山BBQとサウナで深めた”裸の付き合い”

週刊文春の報道によれば、二人の距離が急速に縮まったのは、政財界の若手リーダーたちが集う「G1サミット」がきっかけでした。このサミットは、楽天グループの三木谷浩史氏や、ライフネット生命保険創業者の出口治明氏らが発起人となり、「日本版ダボス会議」を目指して設立されたエリートたちのサロンです。ここで、未来の総理候補と目される小泉氏と、IT業界の寵児である川邊氏が出会うのは、必然だったのかもしれません。

彼らの関係を決定的に象徴するのが、2023年2月に川邊氏が所有する千葉県館山市の私邸、通称「館山Base」で繰り広げられた宴です。それは、単なる食事会ではありませんでした。川邊氏自らが腕を振るったジビエ料理のBBQに始まり、なんと特設されたサウナで共に汗を流すという、まさに「裸の付き合い」。この場に、小泉氏も公務の合間を縫って駆け付けたというのです。

このBBQに参加したNPO法人代表の佐藤大吾氏は、文春の取材に対し、川邊氏と小泉氏がすでに関係を構築しており、小泉氏側から「(サウナに)行ってみたい」という話があったと証言しています。これは、二人の関係が、政策を議論するビジネスライクなものではなく、極めて個人的で親密な領域にまで踏み込んでいたことを示す、何よりの証拠と言えるでしょう。

2-3. 総裁選での熱烈応援と謎の支援組織「イノ連」の存在

この蜜月関係は、2024年9月の自民党総裁選挙で、より明確な「政治的癒着」の形を取ります。川邊会長は、小泉氏の出馬表明演説に対し、自身のXで「政治家の演説ではじめて涙が出ました」と、一人の経営者としては異例とも言える熱烈な支持を表明。さらに、ネット上のデマから小泉氏を擁護する「小泉進次郎ファクト」というウェブサイトの立ち上げにも関与していた可能性が指摘されています。

川邊氏がここまで小泉氏に肩入れする最大の理由は、政策面での利害の一致です。小泉氏が総裁選の公約として掲げた「ライドシェアの全面解禁」。これは、LINEヤフーをはじめとするITプラットフォーマーにとっては、タクシー業界という巨大な既得権益を切り崩し、新たな市場を創出する絶好の機会です。小泉氏の勝利は、川邊氏のビジネス上の野望を実現するための、最も確実な道筋だったのです。

さらに疑惑の根を深くしているのが、週刊文春が報じた「謎の支援組織」の存在です。

| 登場人物・団体 | 役割・関係性 |

|---|---|

| 小泉進次郎 氏 | 疑惑の中心人物。LINEヤフー側からの多角的な支援を受ける。 |

| 川邊健太郎 氏(LINEヤフー会長) | 小泉氏の強力な支援者。政策的・個人的に深い関係を築き、癒着構造の頂点に立つ。 |

| S氏(LINEヤフー上級執行役員) | 川邊氏の右腕。総裁選では小泉氏の選対本部に常駐し、実務面で支援。 |

| 政治団体「イノ連」 | S氏の妻が事務局。川邊氏も会員。小泉派議員(小林史明氏、村井英樹氏ら)に政治資金を提供し、外堀を埋める役割を担う。 |

この相関図が示すのは、小泉氏とLINEヤフーが、個人的な関係を基盤としつつ、選挙協力、政策提言、そして政治資金という多層的なレベルで結びついた、極めて強固な「癒着のトライアングル」を形成しているという事実です。企業ガバナンスに詳しい青山学院大学の八田進二名誉教授も、上場企業の幹部が特定の政治家の選挙活動にこれほど深く関与することの透明性について、厳しい疑義を呈しています。今回の大炎上したX投稿は、この深く、そして不透明な関係性が、ふとした瞬間に表層に現れた一端に過ぎなかったのです。

3. 小泉進次郎がYAHOO(ヤフー)へ誘導したのは違反行為になる?法的な論点を徹底分析

「大臣が特定企業をエコひいきするのは許せない」という国民感情は当然のものです。しかし、この問題は感情論だけで終わらせるべきではありません。実際に公正取引委員会への通報が行われた今、小泉大臣の行為が日本の法律に照らして「クロ」なのか「シロ」なのか、あるいは「グレー」なのかを冷静に検証する必要があります。ここでは、独占禁止法、景品表示法(ステマ規制)、そして公務員倫理という3つの観点から、法的な論点を徹底的に分析します。

3-1. 【公取委】独占禁止法「優越的地位の濫用」には当たるのか?

まず最初に俎上に載るのが、公正取引委員会(公取委)が運用する「独占禁止法」です。特に、その中の一類型である「優越的地位の濫用」に該当するのではないか、という指摘があります。

「優越的地位の濫用」とは、簡単に言えば、取引において強い立場にある者が、その力を利用して弱い立場の相手に無理難題を押し付ける行為です。例えば、巨大スーパーが納入業者に対し、売れ残った商品を一方的に返品したり、従業員を派遣させたりする行為がこれにあたります。

では、今回の小泉大臣のケースはどうでしょうか。結論から言えば、この法律で違反を問うのは極めて困難です。その理由は、優越的地位の濫用が成立するための要件を満たしていないからです。

- 要件① 取引上の優越的な地位:大臣という立場は社会的に強い影響力を持ちますが、Yahoo!ショッピングや他のECサイトとの間で直接的な「取引関係」があるわけではありません。

- 要件② 正常な商慣習に照らして不当:投稿行為そのものが、取引慣行を歪めるものではありません。

- 要件③ 相手方に不利益を与えること:大臣の投稿は、LINEヤフーにとっては利益こそあれ不利益ではありません。また、他の競合他社が間接的に不利益を被ったと主張することは可能かもしれませんが、その因果関係の立証は非常に難しいでしょう。

過去、公取委が行政処分を下したケースは、あくまで企業間の「取引」における不公正な行為が対象です。大臣個人のSNS投稿をこの法律で裁くのは、そもそも法の趣旨から外れていると言わざるを得ません。したがって、公取委が独占禁止法違反で動く可能性は限りなく低いと分析できます。

3-2. 【消費者庁】景品表示法「ステマ規制」の観点ではどうか?

次に、より現実的な疑惑として浮上するのが、消費者庁が管轄する「景品表示法」、とりわけ2023年10月に導入されたばかりの「ステルスマーケティング(ステマ)規制」です。

この規制は、広告主(事業者)が金銭などの対価を提供しているにもかかわらず、それを隠して、あたかも第三者の純粋な感想であるかのように見せかける「なりすまし広告」を禁止するものです。今回の小泉大臣の投稿は、「#PR」などの表示がなく、一見すると大臣個人の発信に見えるため、外形的にはステマの要件に近づきます。

最大の争点は、小泉大臣とLINEヤフーとの間に「対価性」があったかどうかです。

小泉氏もLINEヤフー側も、この投稿に関して直接的な金銭の授受はきっぱりと否定しています。しかし、ステマ規制における「対価」は、現金や物品の提供に限りません。消費者庁のガイドラインでは、将来的な便宜供与や有利な関係性の構築といった、非金銭的な利益も含まれると解釈される余地があります。

ここに、今回の問題の「グレーさ」があります。川邊会長からの総裁選支援や、ライドシェア解禁という政策実現への期待。これらが、小泉大臣にとっての「対価」であり、その見返りとして今回のYahoo!ショッピングへの宣伝協力があった、というストーリーは描き得ます。もしこの裏の関係性が立証されれば、ステマ規制違反に問われる可能性はゼロではありません。

しかし、これもまた立証のハードルは極めて高いでしょう。政治的な支援と特定の投稿との間に直接的な因果関係を証明するのは困難を極めます。そのため、多くの専門家は、現行法で直ちに違反と断定することは難しいとの見方を示しています。

3-3. 法律以前の問題?大臣としての「中立・公平性」と公務員倫理

たとえ独占禁止法や景品表示法で「クロ」と認定されなくても、この問題の本質はそこにありません。最も重く問われるべきは、法律以前の、国務大臣としての「職業倫理」です。

国家公務員倫理法および倫理規程では、公務員は「国民全体の奉仕者」であり、その職務遂行にあたっては「公正」でなければならないと定められています。特定の事業者に対して、特別の利益も便宜も与えてはならないのです。この原則は、国民の行政への信頼を確保するための根幹です。

小泉大臣の行為は、この大原則を根底から揺るがすものです。数多ある企業の中から一社だけを選び、その販売促進活動に大臣という公的な肩書を使って加担する。これは、どう見ても「公正」な職務遂行とは言えません。国民から「癒着があるのではないか」と疑念を抱かれること自体が、すでに行政への信頼を損ねているのです。

結論として、この問題は「違法か、合法か」という二元論で語るべきではありません。たとえ現行法で裁くことが難しくても、国務大臣として、そして一人の政治家として、国民の信頼を裏切るに足る、極めて不適切かつ軽率な行為であった。この倫理的な責任から、彼が逃れることはできないでしょう。

4. 公正取引委員会に通報され今後どうなる?癒着疑惑の司法的・政治的行方

SNSでの炎上、政界からの批判、そして公正取引委員会への通報。事態はもはや小泉進次郎大臣個人の問題に留まらず、石破政権の屋台骨をも揺るがしかねない政治問題へと発展しました。果たして、この「癒着疑惑」は今後どのような道をたどるのでしょうか。司法的な手続きの見通しと、避けられないであろう政治的な影響について、考えうるシナリオを具体的に予測します。

4-1. 公取委は動くのか?調査開始の可能性と処分の見通し

国民の最大の関心事は、「公正取引委員会は本格的に動くのか?」という点でしょう。通報を受けた公取委がどのようなプロセスを踏むのか、そしてどのような結論に至る可能性があるのか。現時点での情報を基に分析します。

公取委の調査プロセスは、一般的に「情報収集 → 予備調査 → 本格調査(審査) → 処分(排除措置命令など)または警告」という流れで進みます。今回のケースでは、長崎県長与町の堤理志町議らによる通報が「情報収集」の端緒となった形です。

今後の展開として、以下の3つのシナリオが考えられます。

| シナリオ | 内容 | 可能性 |

|---|---|---|

| シナリオ①: 調査に至らず「不問」 | 提供された情報や報道内容を検討した結果、独占禁止法や景品表示法(ステマ規制)の違反を構成する要件を満たすのは困難と判断。本格的な調査には着手せず、事実上の「お咎めなし」となる。 | 非常に高い |

| シナリオ②: 調査するも「警告」止まり | 予備調査は行うものの、違法行為の明確な証拠は見つからない。しかし、行為の不適切性に鑑み、水面下で注意喚起を行うか、あるいは公に「競争政策上望ましくない」といった警告を発するに留まる。 | 中程度 |

| シナリオ③: 「文春砲第2弾」などで本格調査へ | 今後の報道で、小泉大臣とLINEヤフー側に癒着を裏付ける決定的な新証拠(例えば、非公開の資金提供や、政策決定における便宜供与の密約など)が発覚。これを基に公取委が強制調査権限を持つ本格的な審査に着手し、排除措置命令などの行政処分に至る。 | 低い(ただしゼロではない) |

現状、多くの専門家や法曹関係者の見方はシナリオ①に傾いています。違法性を立証するための「証拠の壁」が非常に高いためです。しかし、政治スキャンダルは、予期せぬリークや内部告発によって一気に展開が変わることがあります。この問題が完全に沈静化するかどうかは、今後の報道次第という、含みを残した状況と言えるでしょう。

4-2. 石破政権への影響と小泉進次郎氏の政治的責任

たとえ司法的な結論が「シロ」であったとしても、この癒着疑惑が小泉氏の政治生命、そして彼を重要閣僚に抜擢した石破茂政権に与えるダメージは計り知れません。

【小泉進次郎氏個人への致命的な打撃】

- 「改革者」ブランドの崩壊: 父・純一郎氏譲りの「劇場型」の手法で、JAなどの「既得権益」と戦う改革者のイメージを築き上げてきました。しかし、その裏で「IT業界」という新たな巨大資本と癒着していたとなれば、そのブランドは根底から崩壊します。彼の政治家としての最大の武器である、大衆を惹きつけるクリーンなイメージと発信力が、決定的に毀損される可能性があります。

- 政治家としての資質への疑念: 一連の稚拙な対応は、「人気先行で政治家としての見識や倫理観が欠如している」という評価を固めかねません。これは、将来の総理・総裁を目指す上で、致命的な足かせとなるでしょう。

- 国会での厳しい追及: 野党にとって、これほど分かりやすく、追及しやすいスキャンダルはありません。今後の国会では、連日この問題で集中砲火を浴びることになり、大臣としての答弁能力や政務遂行能力そのものが問われる厳しい局面が続きます。

【石破政権を揺るがす「時限爆弾」】

- 首相の任命責任: 石破首相は、小泉氏の「発信力」と「改革への情熱」に期待をかけ、農水相という重要ポストに起用しました。しかし、その目玉閣僚が就任早々に深刻な癒着疑惑を招いたことで、首相自身の任命責任が厳しく問われます。

- 政権支持率への悪影響: 「政治とカネ」「大企業との癒着」といったテーマは、国民の政治不信を最も煽りやすい問題です。内閣支持率が低迷する中でのこのスキャンダルは、政権にとってまさに泣きっ面に蜂であり、さらなる支持率低下を招くことは避けられないでしょう。

結局、この問題は司法の場よりも先に、国会論戦や世論という「政治の法廷」で裁かれることになります。小泉氏がこの絶体絶命のピンチを乗り越えることができるのか、それともこのまま失速していくのか。彼の政治家としての真価、そして石破政権の危機管理能力が、今まさに試されています。

5. まとめ:小泉進次郎とヤフー癒着疑惑の核心と今後の展望

本記事では、小泉進次郎農林水産大臣が引き起こした「Yahoo!ショッピングへの利益誘導」疑惑について、その発端から背景、法的論点、そして今後の政治的展望まで、あらゆる角度から深く掘り下げてきました。

この複雑な問題の核心を、最後に改めて整理します。

- 【疑惑の発端】

2025年6月20日、小泉大臣が自身の公式Xで、特定企業である「Yahoo!ショッピング」の米の割引キャンペーンを紹介。これが「不公平な利益誘導だ」として大炎上し、公正取引委員会に通報される事態に発展しました。 - 【癒着の真相】

背景には、週刊文春が報じたLINEヤフーの川邊健太郎会長との極めて親密な関係が存在します。政策議論の場での出会いから、私邸でのBBQやサウナといった個人的な交友、さらには総裁選での組織的な支援まで、二人の蜜月ぶりは明らかです。ライドシェア解禁など、政策面での利害の一致がこの関係をより強固なものにしています。 - 【構造的な問題】

癒着は個人間の関係に留まりません。LINEヤフーの上級執行役員が小泉氏の選挙活動を支援し、関係者が運営する政治団体「イノ連」が小泉派議員に資金を提供するなど、政策・カネ・人が絡み合った「癒着のトライアングル」ともいえる構造が浮かび上がっています。 - 【法的・倫理的評価】

現行の独占禁止法やステマ規制で直ちに違法と断定するのは困難です。しかし、法律論以前に、国務大臣としての中立・公平性を著しく欠く、極めて不適切な行為であったという倫理的な批判は免れません。 - 【今後の展望】

公取委による行政処分の可能性は低いものの、小泉氏自身の「改革者」としてのブランドイメージは大きく傷つきました。今後、国会での厳しい追及は必至であり、石破政権にとっても大きな政治的打撃となることは避けられないでしょう。

コメント