2025年7月1日、日本の多くの子どもたち、そしてかつて子どもだった大人たちに愛され続ける国民的キャラクター「とっとこハム太郎」。その公式X(旧Twitter)アカウントが、突如としてその清廉なイメージを根底から覆すかのような、極めて衝撃的な内容をリポストし、ネット上に未曾有の衝撃と混乱を広げました。投稿は瞬く間に削除され、運営元から謝罪文が発表されるという異例の事態へと発展。長年のファンや何気なくタイムラインを眺めていたXユーザーたちは、「一体、ハム太郎の公式アカウントで何が起こったんだ?」「なぜあんな投稿を?」「中の人はどうなったの?」と、深刻な困惑と疑念の渦に巻き込まれました。

この一件は、単なるSNS担当者の「操作ミス」という一言で片付けられるような軽微な問題ではありません。むしろ、現代社会が直面するフェイクニュースの巧妙な拡散メカニズム、企業のブランドイメージを瞬時に崩壊させうるSNS運用の潜在的リスク、そしてネット空間に広がる思想的な分断といった、複雑で根深い課題を浮き彫りにした象徴的な事件と言えるでしょう。なぜなら、子どもたちの夢と希望の象徴であるはずのアカウントが、最も残虐で政治的な偽情報の拡散に、意図せずして加担してしまったからです。

この記事では、あなたが抱いているであろう「何があったの?」という素朴な疑問から、「この問題の本質は何なのか?」という深い問いに至るまで、あらゆる角度から徹底的に情報を掘り下げ、信頼性の高い情報源に基づいて多角的に解説していきます。具体的には、以下の項目について、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解き明かしていきます。

- 一体何をリポストしたのか?【拡散内容の完全再現】:多くの人が知らない、削除された投稿の具体的な文言と、それに付随していた映像の内容を詳細に再現。なぜこれが大問題となったのか、その核心に迫ります。

- なぜリポストしてしまったのか?【考えられる全シナリオ】:単なる「誤爆」なのか、それとも他に理由があったのか。考えられる全ての可能性を提示し、その背景にある担当者の心理や企業の管理体制の問題点を深く分析します。

- リポストされた情報は真実か?【徹底ファクトチェック】:拡散された「中国少女の臓器狩り」という情報の信憑性を、国内外の公的機関やファクトチェック団体の見解を基に徹底検証。デマがどのように作られ、広まっていくのか、その手口を明らかにします。

- 一体誰が関わっているのか?【関係者の人物像】:今回の情報の火元となったリポスト元のアカウントは「何者」なのか。その正体と普段の活動内容を分析し、今回の騒動における役割を解明します。

- 公式の対応と今後の行方【リスク管理の教訓】:謝罪に至るまでの経緯と、その内容を評価。この一件から、すべての企業や個人が学ぶべきSNSリスク管理の要諦と、今後の情報社会との向き合い方を提言します。

この記事を最後までお読みいただくことで、あなたは「とっとこハム太郎」公式Xで起きた騒動の全貌を誰よりも深く理解できるはずです。そして、情報が洪水のように押し寄せる現代のSNS社会において、いかにして真実を見極め、賢く、そして安全に振る舞うべきか、そのための具体的な指針と視点を得ることができるでしょう。それでは、問題の核心へと、一歩ずつ迫っていきましょう。

1. とっとこハム太郎公式Xがリポストした投稿は何?騒動の経緯と拡散された内容の全貌

すべての始まりは、たった一つのリポストでした。しかしその内容は、長年にわたり築き上げられてきた「とっとこハム太郎」というブランドが持つ、平和で愛らしいイメージとは全く相容れない、暴力的かつ政治的なものでした。このセクションでは、騒動がどのようにして発生し、公になったのか。そして、具体的にどのようなおぞましい内容が、多くの子どもたちも目にする可能性のある公式アカウントから発信されてしまったのか。さらに、その直後にネット上でどのような反応が巻き起こったのかを、時系列に沿って詳細に、そして克明に追っていきます。

1-1. 2025年7月1日の謝罪:何があったのか?静かな投稿が招いた大きな波紋

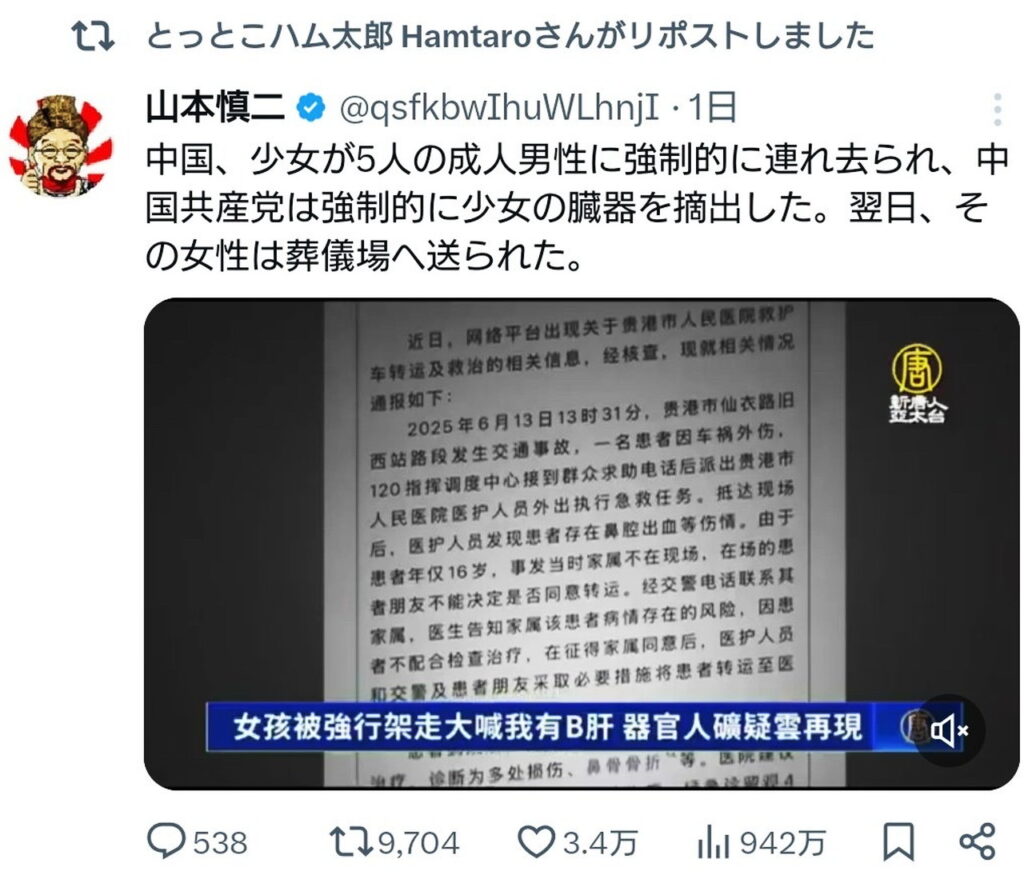

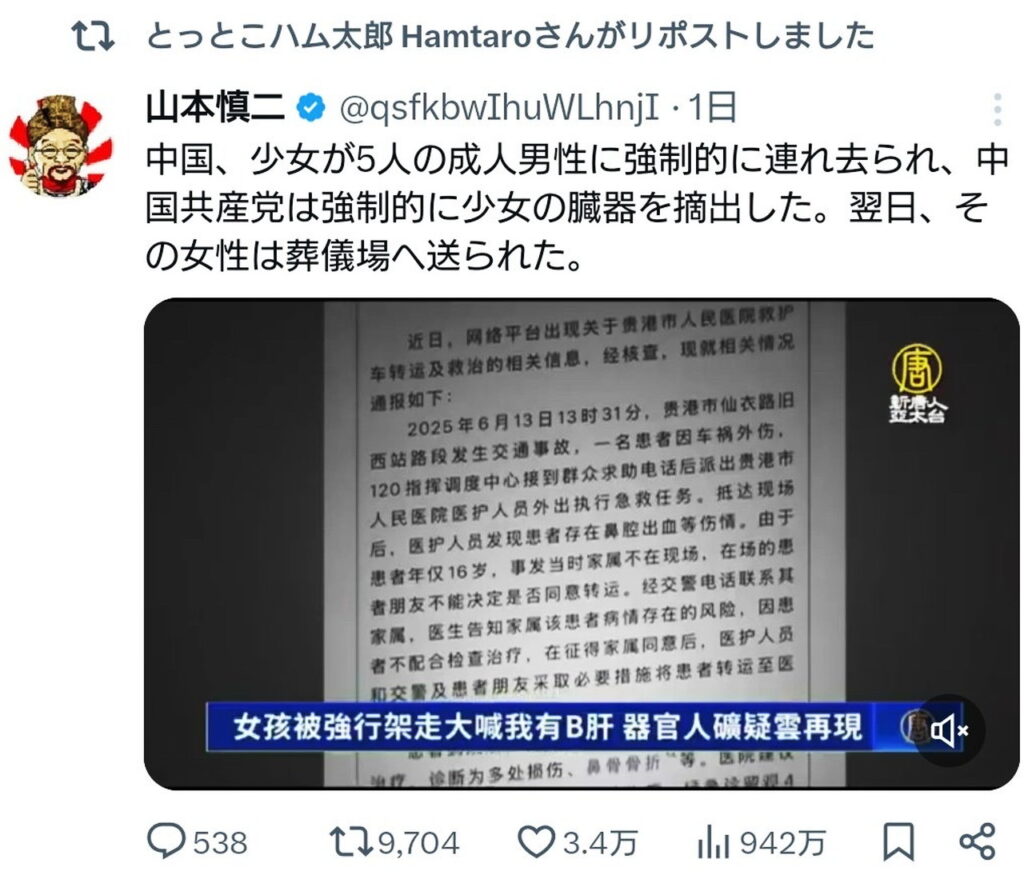

多くの人々がこの異変に気づいたのは、2025年7月1日、オリコンニュースをはじめとする複数のメディアが報じたことがきっかけでした。その報道内容は、「とっとこハム太郎」の公式Xアカウントが、前日に行った不適切なリポストについて謝罪した、というものです。

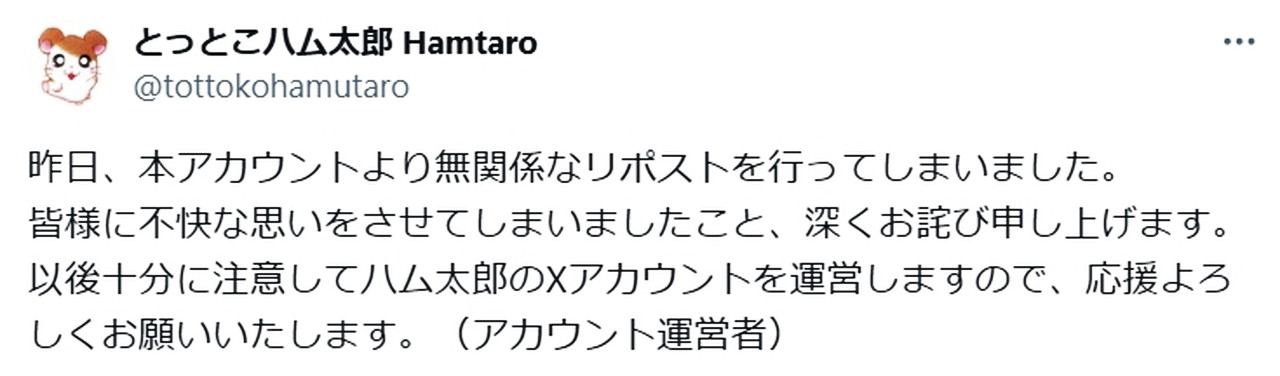

公式アカウントに投稿された謝罪文は、非常に簡潔なものでした。

「昨日、本アカウントより無関係なリポストを行ってしまいました。皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。以後十分に注意してハム太郎のXアカウントを運営しますので、応援よろしくお願いいたします。」

この謝罪文が投稿された時点で、原因となったリポストは既にアカウントのタイムライン上から跡形もなく削除されていました。そのため、リアルタイムでそのリポストを目撃していなかった大多数のユーザーにとっては、「一体全体、どんな内容をリポストしてしまったのだろう?」という巨大な疑問符だけが残される形となったのです。謝罪文は「無関係なリポスト」という言葉で事態を説明していますが、その表現はあまりに抽象的でした。なぜ具体的な内容に触れなかったのか。その「情報隠蔽」とも受け取られかねない対応が、かえって人々の好奇心と憶測を煽り、ネット上での「犯人探し」ならぬ「リポスト内容探し」を加速させる結果を招いたことは間違いありません。静かな謝罪投稿は、結果的に、これから吹き荒れる大きな嵐の前触れとなったのです。

1-2. リポストされた衝撃的な内容とは?中国少女の臓器狩りという投稿

では、一体どのような投稿が、ハム太郎公式アカウントの名の下に拡散されてしまったのでしょうか。ネット上に残された有志の証言やスクリーンショットの断片、そしてデジタル魚拓などの情報を丹念に繋ぎ合わせることで、その驚くべき、そしておぞましい内容が明らかになります。リポストされた元の投稿は、以下のような文言で構成されていました。

「中国、少女が5人の成人男性に強制的に連れ去られ、中国共産党は強制的に少女の臓器を摘出した。翌日、その女性は葬儀場へ送られた」

このあまりにも暴力的で政治色の強いテキストには、その主張を補強するかのように、一つの動画が添えられていたとされています。その動画は、監視カメラかスマートフォンのようなもので撮影された不鮮明なもので、複数の人物(投稿では「5人の成人男性」とされている)が、抵抗する一人の少女を取り押さえ、救急車とも見える白い車両に無理やり押し込む様子が映し出されていたといいます。映像は緊迫しており、見る者に強い不安と恐怖を感じさせるものでした。

考えてみてください。「友情」「冒険」「みんなだーいすきなのは、ひまわりのタネ」――。こうした純粋で温かいキーワードで構成される「とっとこハム太郎」の世界観。その公式アカウントから、「強制連行」「臓器摘出」「葬儀場」といった、死と暴力を連想させる最も残虐な言葉が並んだ投稿が発信されたのです。この両者の間にある、あまりにも巨大で絶望的なギャップ。これこそが、多くの人々が言葉を失うほどの衝撃を受け、強い不快感を抱いた根本的な原因です。これは単なる「無関係なリポスト」というレベルを遥かに超えた、ブランドの根幹を揺るがす深刻なインシデント(事件)だったのです。

1-3. ネット上の反応は?ファンからの困惑と怒りの声が渦巻く

公式アカウントによる謝罪と、リポストされた内容の衝撃的な実態が明らかになるにつれて、Xや各種匿名掲示板、ニュースサイトのコメント欄は、様々な感情が入り混じった声で溢れかえりました。その反応は、主に以下の四つのカテゴリーに大別できます。

- 純粋なファンからの悲しみと失望の声:「子どもの頃から大好きだったハム太郎が…。悲しすぎる」「公式アカウントで何が起きてるの?信じられない」「子どもも見るアカウントなのに、どうしてこんな酷いことができるの?思い出が汚された気分だ」といった、長年のファンだからこその深い失望感がにじむ投稿が数多く見られました。

- 企業統治と危機管理を問う厳しい意見:「担当者は誰なんだ、責任を取れ」「謝罪文一枚で済ませる問題じゃないだろう。原因究明と再発防止策を公表すべきだ」「企業のSNS管理体制はどうなってるんだ?チェック機能が全く働いていない証拠だ」など、一個人のミスとしてではなく、企業全体のガバナンスの欠如を厳しく追及する声が上がりました。

- 担当者個人への憶測と追求:「これ、絶対中の人の誤爆でしょ」「個人垢と間違えたんだろうな。どんな思想の持ち主がハム太郎の中の人やってるんだ…」「アカウントの担当者、特定班に特定されてクビになるんじゃないか?」といった、運用担当者個人の責任や思想的背景に言及し、時に過剰な詮索へと発展する動きも見られました。

- デマ情報そのものへの言及と議論:「リポストされた情報自体、本当に事実なのか?」「また中国関連のデマじゃないの?」「ハム太郎公式がデマ拡散に加担してしまったのが一番の問題」など、リポストの内容そのものの信憑性を問い、フェイクニュース拡散の問題として捉える冷静な意見も存在しました。

このように、ネット上では困惑、怒り、失望、そして冷静な分析が渦を巻くカオスな状況が生まれました。特に、子どもたちに夢を与えるべき存在が、最も見せるべきではない残虐な偽情報の拡散に手を貸してしまったという事実は、多くの人々に深刻な不信感を植え付けました。なぜこのような事態が防げなかったのか。その根本的な原因が明らかにされない限り、一度失われた信頼を取り戻すのは極めて困難な道のりとなるでしょう。

2. リポストされたアカウントは誰で何者?発信元「山本慎二」氏の正体

「とっとこハム太郎」という巨大なブランドを揺るがした衝撃的な投稿。その情報の震源地、つまりハム太郎公式アカウントがリポストした元のアカウントは、一体どのような人物によって運営されているのでしょうか。このセクションでは、今回の騒動の火元となったXアカウント「山本慎二」氏に焦点を当てます。公開されている情報からそのプロフィール、日常的な投稿の傾向、そして彼が持つ影響力を徹底的に分析し、この人物が「何者」であり、なぜハム太郎公式アカウントの担当者が彼の投稿に反応してしまったのか、その背景に迫ります。

2-1. 発信元アカウント「山本慎二」氏のプロフィールから見える思想

今回の情報の直接的な発信源は、「山本慎二(@qsfkbwIhuWLhnjI)」というハンドルネームで活動するXアカウントです。このアカウントを理解する上で最も重要なのは、そのプロフィール欄に記された自己紹介文です。そこには、彼の思想的スタンスが集約されています。

「皇室を敬う日本人。靖國神社には幕府側や西郷隆盛も祀るべき。『夏草や 会津藩士の墓 ここにあり』」

この短い文章からだけでも、「皇室尊崇」「靖国神社への独自の考え」「会津藩への言及」といったキーワードが読み取れ、日本の伝統や歴史、特定の史観に対して強いこだわりを持つ、いわゆる保守的な思想の持ち主であることが明確に示されています。さらに特筆すべきは、その影響力です。2025年6月の時点で、このアカウントのフォロワー数は4万人という規模に達しています。これは単なる個人のアカウントというレベルを超え、特定の思想や価値観を共有するコミュニティ内において、極めて強い影響力を持つ「オピニオンリーダー」あるいは「インフルエンサー」としての地位を確立していることを意味します。彼の一つの投稿が、何万人もの人々の目に触れ、共感を呼び、さらに拡散されていく力を持っているのです。

2-2. 普段はどんな内容を投稿しているのか?その一貫した手法を分析

では、「山本慎二」氏は普段、どのような情報を発信しているのでしょうか。彼のタイムラインを分析すると、そこには一貫したテーマと、ある種の「手法」ともいえる投稿パターンが存在することがわかります。その主要なテーマは、海外、特に欧米諸国における移民問題と、それに起因するとされる犯罪や社会の混乱に対する強い批判です。

- 手法①:海外のショッキングな映像の引用

彼の投稿の多くは、「パリで移民が白人女性を階段から突き落とす」「イギリスでパキスタン系移民が少女への性的暴行を試みる」「スウェーデンでアフリカ系若者が通行人を殴打する」といった、暴力的で視聴者に強い衝撃を与える海外の短い動画クリップを引用する形式を取っています。これらの動画の多くは、一次情報源や撮影日時、背景などが不明確なまま、断片的に切り取られて使用される傾向があります。 - 手法②:単純化した断定的なコメント

そして、それらのショッキングな映像に、「これが移民で溢れた結果だ」「嘘を平然と言う連中」「大量移民で世界一治安の悪い国になった」といった、短く、断定的で、感情に訴えかけるコメントを添えるのです。この「映像+断定コメント」の組み合わせは、視聴者に複雑な背景を考える余裕を与えず、映像のインパクトと相まって、コメントの内容を鵜呑みにさせやすいという効果があります。 - 一貫したテーマ:反移民・反グローバリズム

これらの投稿を通じて、彼は一貫して「移民は危険である」「多文化共生は失敗する」「グローバリズムが自国を破壊する」といったメッセージを発信し続けています。日本の外国人政策に対しても同様に批判的で、日本の将来に警鐘を鳴らすというスタンスを取っています。

この手法は、同じ価値観を持つ人々の間での共感を強め、外部の異なる意見を遮断する「エコーチェンバー現象」を加速させる典型的なものです。彼の10万人のフォロワーは、こうした情報が日々流れてくる空間の中で、その思想をさらに強化していくという構図が存在します。

2-3. なぜハム太郎公式がこのアカウントをリポストしたのか?考えられるシナリオ

ここで、最大の謎が立ち現れます。「なぜ、子どもたちに夢を売ることを生業とする『とっとこハム太郎』の公式アカウントが、このような極めて政治的で排外的な思想を持つインフルエンサーの投稿をリポストしてしまったのか?」

最も有力かつ現実的なシナリオは、やはり公式アカウント運用担当者による「アカウントの切り替えミス」、すなわち「誤爆」です。これは、担当者が自身のプライベートな個人アカウントでリポストするつもりが、誤って操作を誤り、企業が管理する公式アカウントで実行してしまったというものです。もしこのシナリオが真実であるならば、それは「ハム太郎の中の人」である担当者個人が、日常的に「山本慎二」氏のアカウントを閲覧し、その思想に共感や賛同の意を示そうとしていたという、企業にとっては看過できない事実を意味します。

他の可能性、例えば「アカウントの乗っ取り」も考えられなくはありません。しかし、その場合、犯人はもっと派手にアカウントを荒らすことが多く、今回のように一つのリポストだけで終わるケースは稀です。また、謝罪文が比較的速やかに出されたことも、内部の人間によるミスであった可能性を補強します。「意図的な炎上マーケティング」という説は、ハム太郎のブランドイメージを考えれば、自爆行為に等しく、まずあり得ないでしょう。

結論として、今回の騒動は、SNS担当者という職務に、もはやITスキルや文章力だけでなく、いかに高度な倫理観、政治的な中立性、そして危機管理能力が求められる時代になったのかを、極めて厳しい形で社会に突きつけた事例となったのです。

3. リポストされた中国少女の事件は本当?フェイクニュースの可能性を徹底検証

「中国共産党が少女を誘拐し、臓器を摘出して殺害した」――このハム太郎公式Xから拡散されてしまった情報は、その内容の残虐さから、多くの人々に強烈なインパクトと拭い去れない不安を与えました。しかし、このような感情を激しく揺さぶるセンセーショナルな情報は、本当に事実に基づいているのでしょうか。一度立ち止まり、冷静にその真偽を問うことは、情報化社会を生きる私たちにとって不可欠なスキルです。このセクションでは、この「少女臓器狩り事件」が真実なのか、それとも悪意を持って作られたフェイクニュースなのかを、国内外のファクトチェック機関や公的機関の見解といった信頼できる情報源を基に、徹底的に検証していきます。先に結論を述べるならば、この情報は「極めて信憑性の低い、典型的なデマ」であると判断せざるを得ません。

3-1. 情報の伝言ゲーム:発生源から拡散までのルートを追う

あらゆる情報の真偽を検証する上で、その情報が「いつ、どこで、誰によって」最初に発信され、どのように広がっていったのか、その発生源と拡散ルートを辿ることは基本中の基本です。この「少女臓器狩り事件」の場合、そのルートは以下のように整理できます。

- 第一段階【発生源】:2025年6月21日頃、中国の広西チワン族自治区貴港市で撮影されたとされる「16歳の少女が、救急隊員や警官に見える人物らに取り押さえられ、救急車らしき車両に押し込まれる」という短い動画が、XやFacebookといった海外のSNSプラットフォームで拡散され始めます。この時点で、動画の投稿者は「これは臓器狩りのための拉致だ」という主観的な「解釈」を付け加えていました。

- 第二段階【加工と増幅】:この「動画+解釈」のセットが日本のネット空間に流入すると、匿名掲示板や、アクセス数を稼ぐことを目的とした「まとめサイト」がこれに飛びつきます。彼らは、より刺激的で断定的な尾ひれを付け加えました。「少女は翌日に火葬された」「共産党系の病院が臓器を抜いた」といった、元の投稿にはなかった具体的なディテールが、この段階で「事実」であるかのように付与され、情報がよりショッキングなものへと「加工」されていったのです。

- 第三段階【国際的な拡散】:加工されたこの情報は、台湾のニュースサイトや個人のYouTubeチャンネルなどでも「臓器抜き取り疑惑」として取り上げられ、再び国境を越えて拡散。とっとこハム太郎の公式Xがリポストしてしまったのは、このように何段階もの伝言ゲームを経て、悪意や憶測が雪だるま式に膨れ上がった、三次的、四次的な情報だったのです。

3-2. 当事者からの公式見解:中国当局と病院による「デマ」の全面否定

情報の真偽を判断する上で最も重要なのは、当事者からの一次情報です。この件に関して、動画が撮影された現地・貴港市の関係機関は、情報が拡散するや否や、相次いで公式見解を発表し、この情報を「完全なデマである」と真っ向から否定しています。これは、この情報が偽りであると判断する上で、極めて強力な根拠となります。

| 日付 | 機関 | 発表内容の要約 | 情報源の例 |

|---|---|---|---|

| 2025年6月23日 | 貴港市人民医院 | 動画に映っている少女は交通事故による多発外傷と鼻骨骨折を負った患者であり、家族の同意の下で病院に搬送した。強制的な医療行為や臓器摘出といった事実は一切ない。 | msguancha.com |

| 2025年6月25-26日 | 貴港市公安局(警察) | ネット上で拡散されている「臓器を抜かれて死亡した」という情報は完全な虚偽情報(デマ)である。このデマを拡散した者1名に対し、すでに行政処分を科した。 | gx.chinanews.com.cn |

ここで、「中国当局の発表など信用できない」という反論があるかもしれません。確かに、中国政府の情報開示体制には疑問符が付くことも少なくありません。しかし、このケースにおいては、公安(警察)が単に否定するだけでなく、「デマ拡散者への行政処分」という具体的なアクションまで公表しています。これは、事件の存在を隠蔽しようとする動きとは真逆の対応です。この点から、当局の発表には一定の信憑性があり、動画の真相は「交通事故の負傷者を、本人が錯乱して抵抗する中で救急隊が保護・搬送した」というものであったと考えるのが、現時点では最も合理的です。

3-3. ファクトチェックで暴かれる数々の矛盾点:デマの典型的な特徴

公的機関の否定に加え、客観的なファクトチェック(事実検証)の視点からこの情報を分析すると、デマに典型的な特徴がいくつも浮かび上がってきます。

- 客観的証拠(一次資料)の完全な欠如:もし本当に少女が殺害され、臓器を摘出されたのであれば、その証拠となるはずの医療記録、司法解剖の結果、死亡診断書、火葬許可証といった公的な文書が存在するはずです。しかし、ネット上にはこうした客観的な証拠は、ただの一つも提示されていません。提示されているのは、出所不明の動画と、根拠のない伝聞だけです。なぜ、これほどの大事件の証拠を誰も出せないのでしょうか。

- 映像の断片的な提示(プロパガンダの手法):拡散された動画は、少女が車に乗せられる場面という、最も感情を煽る一部分だけを断片的に切り取って見せています。その前後の状況(事故の発生や、家族とのやり取りなど)や、搬送後の治療経過、彼女が無事に退院したのかどうかといった、結論を左右する最も重要な部分が完全に抜け落ちています。これは、視聴者に都合の良い解釈を誘導するために、意図的に文脈を切り取るプロパガンダの典型的な手法です。

- 「検証不可能」なストーリー設定:物語が「翌日、葬儀場で火葬された」という結末になっている点も、デマの巧妙な手口です。「火葬されて証拠は消えた」という設定にすることで、検証を試みようとする人々に対して「もはや確かめようがない」と思わせ、反論を封じ込める効果を狙っています。

これらの点を総合的に判断すれば、この「少女臓器狩り事件」は、人々が抱く中国政府への潜在的な不信感や、後述する実際の臓器移植問題への関心といった土壌を利用し、感情を煽るために巧妙に仕立て上げられた、悪質なフェイクニュースであると断定して差し支えないでしょう。

4. 過去の中国の事件とは?実際の臓器摘出問題と今回のデマの違い

前章で、「少女臓器狩り事件」がデマである可能性が極めて高いことを検証しました。しかし、ここで一つ注意しなければならないことがあります。それは、「今回拡散された情報がデマだからといって、中国における強制的な臓器摘出の問題が全く存在しない、ということにはならない」という点です。実は、中国における臓器移植を巡る深刻な人権問題は、長年にわたり国際社会から厳しい目が向けられている、紛れもない事実なのです。このセクションでは、実際に指摘されている中国の人権問題とはどのようなものか、そして、それと今回拡散されたデマ情報との間には、どのような決定的な違いがあるのかを明確に解説します。この区別を正しく理解することは、陰謀論に陥ることなく、問題の本質を見極めるために不可欠です。

4-1. 国際社会が深刻に懸念する「良心の囚人」からの臓器摘出問題

国際的な人権団体であるアムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチ、国連、さらには各国の政府機関が問題視しているのは、主に「良心の囚人(Prisoners of conscience)」と呼ばれる人々から、本人の同意なしに、組織的かつ強制的に臓器が摘出されているという疑惑です。「良心の囚人」とは、暴力を用いていないにもかかわらず、その思想、信条、宗教、民族、性的指向などを理由に不当に投獄・拘束されている人々を指します。中国において、その主な標的とされているのは、以下のような人々だと指摘されています。

- 法輪功学習者:1990年代に中国で広まった心身修煉法。その人気と組織力を警戒した中国共産党により、1999年から「邪教」と断定され、大規模な弾圧の対象となりました。数多くの報告書で、臓器摘出の最大の犠牲者グループであると指摘されています。

- ウイグル人:主に新疆ウイグル自治区に居住するテュルク系の民族。近年、中国政府による「再教育キャンプ」への大規模な収容や、文化の破壊、強制労働といった深刻な人権侵害が報告されており、彼らもまた臓器摘出の標的になっていると強く懸念されています。

- チベット人、家庭教会のキリスト教徒など:その他の宗教的・民族的マイノリティも、同様に不当な拘束と臓器摘出のリスクに晒されているとの報告があります。

この問題の本質は、国家権力が、その支配に都合が悪いと見なした特定の人々を「人間以下の存在」として扱い、彼らの身体を、移植を待つ患者のための「臓器のスペアパーツ供給源」として利用しているのではないか、というおぞましい疑惑にあるのです。

4-2. China Tribunalと国連の警告:「人道に対する罪」という断罪

この深刻な疑惑に対し、国際社会は決して沈黙していたわけではありません。特筆すべきは、2018年にロンドンで設立された独立した民衆法廷「China Tribunal(中国法廷)」です。この法廷は、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で検察官を務めた世界的権威、ジェフリー・ナイス卿が議長を務め、法律家、学者、医療専門家などが1年以上にわたり、50人以上の証人からの聴取や膨大な量の証拠を精査しました。

そして2020年に発表された最終判決は、世界に衝撃を与えました。その結論は以下の通りです。

- 中国全土で長年にわたり、大規模な強制臓器摘出が行われてきたことは、合理的な疑いの余地なく真実である。

- その行為は、国際法上で最も重い犯罪の一つである「人道に対する罪」に該当する。

- 主な臓器の供給源は、殺害された法輪功学習者である。

また、2021年6月には、12名の国連人権専門家が共同で異例の声明を発表。「法輪功学習者、ウイグル人、チベット人、イスラム教徒、キリスト教徒といった、拘束下にある特定の少数派を標的とした強制臓器摘出の信頼できる報告に、極めて警戒している」と、極めて強い言葉で懸念を表明しました。彼らは、囚人たちが本人の同意なしに血液検査や超音波検査を受けさせられ、その健康データが、臓器移植を待つ患者と適合する提供者を探すための巨大なデータベースに登録されている、という具体的な手口にまで言及しています。

4-3. 今回のデマとの決定的な違いは何か?本質を見誤らないために

それでは、これらの実際に国際社会が問題視している深刻な人権侵害と、今回ハム太郎の公式Xがリポストしてしまったデマ情報とでは、一体何が、そして、いかに決定的に違うのでしょうか。両者の違いを明確に理解することは、デマの製作者の意図を見抜き、問題の本質を見誤らないために極めて重要です。

| 比較項目 | 実際に指摘されている人権問題 | 今回拡散されたデマ情報 |

|---|---|---|

| 対象者 | 法輪功学習者、ウイグル人など、特定の思想・民族に属し、国家によって「拘束下の囚人」とされている人々。 | 路上を歩いていた、何の罪もない「一般の少女」。 |

| 手口・プロセス | 収容所内での計画的な医学検査、血液・組織のデータ化を経て、組織的・計画的に行われるとされる。 | 路上での突発的で偶発的な「誘拐・拉致」という形を取る。 |

| 実行場所 | 労働収容所、刑務所、強制収容所といった、外部から隔離された「拘禁施設内」が舞台。 | 誰でも目撃可能な「公衆の面前(街の路上)」が舞台。 |

| 証拠の性質 | 元収容者の証言、亡命した医師の告白、人口動態や移植件数の統計データ分析、内部告発、法的調査報告書など、長年の調査に基づく膨大な状況証拠。 | 出所不明の断片的な動画と根拠のない伝聞のみ。客観的な一次証拠は皆無。 |

この比較表から明らかになるのは、デマの製作者の巧妙な意図です。彼らは、実際に存在する深刻な「人権問題」という土台を利用しつつ、その構図を「国家による組織犯罪」から「誰の身にも起こりうる街頭での誘拐」という、より身近で、より直接的な恐怖を感じさせるシナリオへとすり替えています。これにより、複雑な背景を理解せずとも直感的に恐怖を感じ、情報を拡散しやすい状況を作り出しているのです。中国の人権問題を真剣に憂いている人々ほど、こうした情報に共感し、善意から拡散に加担してしまう危険性があります。私たちは、その正義感や善意が、社会の分断を煽るためのデマに利用されないよう、細心の注意を払わなければなりません。

5. 担当者がリポストした理由はなぜ?考えられる原因と企業のSNSリスク

子どもたちに笑顔を届けるはずの「とっとこハム太郎」公式アカウントが、なぜ、世界で最も残虐な部類に入るであろう偽情報を拡散するという、前代未聞の事態を引き起こしてしまったのか。多くの人々が抱く最大の疑問は、その「なぜ?」という一点に集約されるでしょう。公式からの詳細な説明がない以上、その真の理由を100%断定することはできません。しかし、過去に繰り返されてきた数多のSNS炎上事例を分析することで、今回の騒動の背景にある原因を、高い確度で推測することは可能です。このセクションでは、リポストが実行されてしまった背景にあるメカニズムを探るとともに、この一件がすべての企業、そしてSNSを利用するすべての人々にとって「対岸の火事ではない」理由を、SNSが内包する本質的なリスクという観点から深く考察します。

5-1. 最も可能性の高い原因:「アカウントの切り替えミス」という名の落とし穴

考えられる原因の中で、最も可能性が高く、また多くの専門家やネットユーザーが指摘しているのが、SNS運用担当者による単純なヒューマンエラー、通称「アカウントの切り替えミス(誤爆)」です。これは、担当者が自身のプライベートな個人用アカウントで行うべき操作(いいね、リポスト、コメントなど)を、うっかり操作を誤り、企業や団体が管理する公式アカウントで実行してしまうという、典型的な失敗パターンです。

現代のSNS運用担当者の多くは、業務用のPCやスマートフォン一台で、複数のアカウント(会社の公式アカウント、部署のアカウント、そして自分個人のアカウントなど)を同時に管理しています。X(旧Twitter)などのアプリは、アカウントの切り替えが数回のタップでシームレスに行えるように設計されていますが、その利便性が、逆に人間がミスを犯しやすい脆弱性にもなっています。深夜の作業による疲労、一瞬の気の緩み、あるいは単純な確認不足。そうした些細なきっかけで、意図しないアカウントから、意図しない情報が全世界に発信されてしまうのです。

しかし、ここで思考を止めてはなりません。「誤爆」という現象の裏には、より深刻な事実が隠されています。もし、この「誤爆」が原因だったとするならば、それは紛れもなく、『とっとこハム太郎』の公式アカウントを任されていた担当者個人が、リポスト元である「山本慎二」氏のアカウントを日常的に閲覧・フォローし、その排外的な思想を含む投稿内容に、この時まさに共感や賛同の意を示そうとしていたという事実を意味します。従業員個人の思想信条は自由であるべきですが、その個人の行動が、所属する企業の公式な「顔」を通じて外部に漏れ出し、企業のブランドイメージ、ひいては事業そのものに計り知れない損害を与える結果を招いてしまった。これこそが、「誤爆」という言葉の裏に潜む、本当の恐ろしさなのです。

5-2. 担当者の思想的背景という可能性:エコーチェンバーが育む「認知の歪み」

「誤爆」であったとしても、問題はさらに根深い層へと繋がっています。それは、担当者の思想的背景と、現代のSNSが作り出す「エコーチェンバー現象」の問題です。今回リポストされたのは、特定の政治的・思想的立場から発信された、極めて偏った情報でした。なぜ、担当者はそのような情報を、何の疑いもなく「共感すべきもの」として受け止めてしまったのでしょうか。

考えられるのは、担当者が日常的に利用するSNSのタイムラインが、彼(彼女)自身の好みに合わせて最適化され、同じような意見や思想を持つ人々の投稿ばかりが表示される「エコーチェンバー(反響室)」と化していた可能性です。このような閉鎖的な情報空間に身を置き続けると、自分と同じ意見ばかりが反響し、あたかもそれが世の中の常識であるかのように錯覚してしまう「認知の歪み」が生じます。その結果、外部の客観的な視点では「極めて過激で偏っている」と判断される情報に対しても、批判的な思考が働かなくなり、「これは正しい情報だ」「みんなもそう思っているはずだ」と信じ込んでしまうのです。

企業や団体の公式アカウントは、言うまでもなく、不特定多数の、多様な価値観を持つ人々に向けて情報を発信する「公の器」です。その運営には、極めて高度な客観性と中立性が求められます。担当者が特定の思想に傾倒すること自体は問題ではありません。問題なのは、その思想がフィルターとなり、業務に必要な客観的な判断力を曇らせ、結果として公式アカウントという公器を「私物化」してしまうことです。今回の件は、SNS担当者の採用や教育において、もはや単なるITスキルやマーケティング知識だけでなく、「情報倫理」や「認知バイアスへの理解」といった、より高度なリテラシーが必須要件となったことを示しています。

5-3. 企業のSNSリスク管理:求められる対策は「性悪説」に基づく仕組み作り

今回の騒動は、企業のSNSリスク管理のあり方そのものに、根本的な見直しを迫る警鐘となりました。たった一人の従業員による、たった一回の誤った操作が、長年かけて何百億円もの投資をして築き上げてきたブランドイメージと顧客からの信頼を、わずか数時間で地に堕とす可能性がある。これが、SNS時代の偽らざる現実です。

今後、企業が同様のリスクを回避するためには、「担当者はミスを犯すものである」という性悪説に立った、多層的な防御策を構築することが不可欠です。

- ① 複数人による承認フロー(ダブルチェック)の義務化:投稿やリポストといったすべてのアクションは、必ず別の担当者が内容を承認しなければ実行できない、というシステムを導入する。その際、単なる誤字脱字の確認だけでなく、「この投稿は誰かを傷つけないか?」「政治的に偏っていないか?」「炎上リスクはないか?」といった倫理的な観点でのチェックリストを設けることが重要です。

- ② 厳格な運用ガイドラインの策定と継続的な教育:どのような投稿が許可され、どのような内容(特に政治・宗教・差別など)が絶対的に禁止されるのかを、誰が読んでも解釈の余地がないレベルで明文化したガイドラインを作成し、全担当者に遵守を誓約させる。さらに、最新の炎上事例やネットリテラシーに関する研修を定期的に実施し、担当者の危機意識を常にアップデートし続ける必要があります。

- ③ 業務環境の物理的な分離(専用端末の導入):公式アカウントの運用は、個人利用のスマートフォンやPCとは完全に分離された「業務専用端末」で行うことを徹底する。これにより、アカウントの切り替えミスという最も初歩的で、最も起こりやすいミスを物理的に防ぐことができます。

- ④ 炎上発生時の対応マニュアル(クライシスコミュニケーション)の事前準備:万が一、炎上が発生してしまった場合に、「誰が」「いつ」「どのような」情報を発表するのか、その指揮系統と対応手順を事前に定めたマニュアルを準備しておく。今回は謝罪のみに留まりましたが、信頼を回復するためには、迅速な事実関係の調査、原因の究明、そして具体的な再発防止策の公表までを行うのが、危機管理広報のセオリーです。

「とっとこハム太郎」の一件は、もはや他人事ではありません。SNSで情報を発信するすべての企業、団体、そして個人にとって、自らの情報発信のあり方と、その裏に潜むリスクを、今一度真剣に見直すための、極めて価値のある、そして高くついた教訓となったはずです。

6. まとめ:ハム太郎公式Xの誤リポスト騒動から我々が学ぶべきこと

本記事では、「とっとこハム太郎」の公式Xアカウントが、そのイメージとはかけ離れた不適切な投稿をリポストし、社会に大きな衝撃を与えた一連の騒動について、その発端から背景、そして問題の本質に至るまで、多角的な視点から徹底的に掘り下げてきました。最後に、この複雑な事件から明らかになった重要なポイントを改めて整理し、情報社会の荒波を乗りこなすために、私たち一人ひとりが何を学び、どのように行動すべきか、その教訓を考察します。

今回の騒動の核心と、そこから得られる学びは、以下の点に集約されます。

- 事件の概要:2025年7月、とっとこハム太郎公式Xが、「中国で少女が拉致され臓器を抜かれた」という、極めて衝撃的かつ政治的な内容の投稿をリポスト。直後に削除・謝罪したものの、ブランドイメージを著しく損なう大炎上へと発展しました。

- 情報の真相:リポストされた「少女臓器狩り」の情報は、中国の現地当局によって「デマ」と公式に否定されています。客観的な証拠も存在せず、実際に国際社会が懸念する「良心の囚人からの臓器摘出問題」を悪用し、人々の恐怖を煽るために巧妙に作られたフェイクニュースでした。

- 発生の原因:公式発表はないものの、状況から判断して最も可能性が高いのは、運用担当者による「アカウントの切り替えミス(誤爆)」です。これは、担当者個人の思想が、企業の公式な発信に反映されてしまった深刻な事態を意味します。

- 背景にある問題:この一件は、単なる個人のミスに留まらず、SNSが作り出す「エコーチェンバー現象」による認知の歪み、企業の杜撰なSNSリスク管理体制、そして社会に存在する思想的な分断といった、現代社会が抱える根深い課題を浮き彫りにしました。

コメント