2025年7月1日、東京という巨大都市の喧騒を象徴する場所、池袋サンシャイン60。ビジネス、ショッピング、エンターテイメントが幾重にも交差するこの日常の殿堂は、一つの凶報によって、まるで精巧なガラス細工が砕け散るように無慈悲に引き裂かれました。白昼堂々、地上31階のオフィスで起きた殺人事件という、にわかには信じがたいニュースは、瞬く間に日本全土を駆け巡り、多くの人々の心に言葉にしがたい衝撃と、自らの平和な日常もまた、薄氷の上にあるのではないかという根源的な不安を植え付けたのです。

事件の舞台は、テレビCMでお馴染みの弁護士法人「アディーレ法律事務所」。法と秩序の番人であるべき法律の専門家が集い、理性と論理が全てを支配するはずの聖域で、なぜ最も原始的で非合理的な暴力である「殺人」が起きてしまったのでしょうか。この痛烈なまでの皮肉と矛盾こそが、この事件の持つ得体の知れない異常性を際立たせています。殺人未遂容疑で逮捕されたのは、被害者の同僚であった会社員の渡邊玲人容疑者(50)。そして、その凶刃に倒れ、未来ある尊い命を奪われたのは、同じく従業員の芳野大樹さん(36)でした。二人の間に横たわっていたとされる「積年の恨み」という、深く、どす黒い闇に、今、日本中の関心が注がれています。

この記事は、単に錯綜する情報を時系列で整理するだけのダイジェストではありません。それは、他のどのメディアも踏み込まない領域まで、事件の深層を徹底的に掘り下げることを読者の皆様に約束する、渾身のルポルタージュです。筆者独自の視点と分析、そして過去の類似事件との比較を通じて、この事件が現代社会に突きつける真の意味を解き明かします。具体的には、以下の核心的なテーマについて、多角的な視点から光を当てていきます。

- 事件の全貌と異常性:いつ、どこで、一体何が起きたのか。発生から逮捕、そして「我慢の限界だった」という供述まで、報道の裏側に隠された意味を読み解き、事件の異常性を立体的に再構築します。

- 犯人・渡邊玲人容疑者の人物像:逮捕された渡邊玲人容疑者とは、どのような人物なのでしょうか。彼の経歴や家族構成、そしてなぜ弁護士ではない彼が法律事務所で、どのような思いを抱えて働いていたのか、その背景に深く迫ります。

- 被害者・芳野大樹さんの無念:犠牲となった芳野大樹さんは、どのような方だったのでしょうか。彼の奪われた未来の大きさと、その無念さを伝えます。

- 事件の舞台「アディーレ法律事務所」の組織的病理:特定された「アディーレ法律事務所」とは、単なる事件現場ではありません。その華々しい成長の歴史と、過去の不祥事、そして急成長企業特有の企業文化が、今回の悲劇の土壌となった可能性を、組織論的観点から徹底的に分析します。

- SNSでの特定情報とメディアリテラシー:渡邊容疑者のSNSアカウントは特定されているのか。ネット上に溢れる情報の真偽と、私たちが持つべき情報リテラシーの重要性を警鐘として鳴らします。

この悲劇は、決して「特殊な人間が起こした特殊な事件」として片付けられる問題ではありません。それは、現代の職場が抱える深刻なストレス、修復不可能なレベルにまで達するコミュニケーションの断絶、そして見過ごされがちな心のSOSを、社会全体に突きつける警鐘なのです。私たちの社会が内包する脆弱性を、この事件は鋭く、そして容赦なくあぶり出しています。信頼できる一次情報源に基づき、筆者独自の視点を織り交ぜながら、事件の核心と、その向こう側に見える社会全体の課題を、徹底的に解き明かしていきましょう。

1. 池袋サンシャイン殺人事件の異常性 – なぜ「法と理性の聖域」で最悪の悲劇は起きたのか?事件の全貌を時系列で徹底解剖

多くの人々が行き交う平日の昼下がり、そのあまりに穏やかで退屈ですらある日常の時間は、一本の通報によって永遠に失われました。東京を代表するランドマーク「サンシャイン60」で起きた今回の事件は、その場所が持つ「平和」や「繁栄」といった象徴的な意味合いも相まって、人々の心に深く、そして決して消えることのない爪痕を残しました。法という人間が生み出した最高の理性を司るべきオフィスの中で、一体何が、どのようにして起こってしまったのでしょうか。ここでは、事件発生から容疑者逮捕、そしてその後の動向までを、時間を追って詳細に再構築します。単なる事実の羅列ではなく、各フェーズに隠された意味を、より深く、多角的な視点から考察していきます。

1-1. 発生時刻と場所 – 2025年7月1日、日常の象徴「サンシャイン60」が「非日常の惨劇」の舞台と化した瞬間とその意味

事件の幕が上がったのは、2025年7月1日火曜日の午前11時45分から50分頃。多くのビジネスパーソンがランチに向けてPCを閉じ、同僚との雑談に興じる、まさにありふれた日常のピークタイムでした。現場となったのは、東京都豊島区東池袋に、まるで天を突くようにそびえ立つ、日本有数の超高層ビル「サンシャイン60」の31階。ここは、全国に60以上の拠点を持ち、テレビCMでもその名を知らぬ者はいないであろう巨大法律事務所「アディーレ法律事務所」が、その本部機能を置くまさに中枢でした。

サンシャイン60という場所が持つ意味は、単なるオフィスビルに留まりません。年間来場者数が3000万人を超えるこの巨大複合施設は、展望台からの絶景、最新鋭のプラネタリウム、家族連れで賑わう水族館、そして流行の最先端を行くショッピングモールまでを内包しています。それは、平和な日本の「日常」や「経済的な豊かさ」、「晴れやかさ」を凝縮したような、光の象徴ともいえる場所なのです。しかし、その高層階の、幾重ものセキュリティゲートに守られたはずのオフィスという閉鎖空間で、最も忌むべき「原始的な暴力」が牙を剥きました。この強烈なまでの「光と闇」「日常と非日常」のコントラストが、事件の異常性を一層際立たせ、多くの人々に現実とは思えないようなシュールな感覚を与えたのです。筆者は、この場所が選ばれたこと自体に、容疑者の社会に対する何らかのメッセージが込められていた可能性すら感じています。

そして、31階という物理的な高さ。これもまた、この事件においては象徴的です。地上から隔絶された空間は、外部の脅威からは安全な要塞のように見えます。しかし、ひとたび内部で憎悪が渦巻き始めれば、それは逃げ場のない密室、あるいは歪んだ感情を熟成させる培養器(インキュベーター)にもなり得るのです。この物理的な隔絶が、容疑者の心の中で育まれたであろう社会からの心理的な隔絶、そして孤独と重なって見えてくるのは、決して考えすぎではないでしょう。

1-2. 衝撃の第一報「従業員が包丁のようなもので刺された」- 平穏なオフィスを戦場に変えた緊迫の数分間と、そこにいた人々の恐怖

キーボードをリズミカルに叩く音と、静かな電話の話し声だけが響いていたであろう、典型的なオフィスの昼前。その静寂は、突如として人間のものとは思えない悲鳴と、それをかき消す怒号によって、無残に引き裂かれました。午前11時50分頃、アディーレ法律事務所から「男性従業員が男に包丁のようなもので刺された」「従業員が刺された。犯人は逃走した」という、緊迫を極めた内容の119番および110番通報が矢継ぎ早に入ります。「包丁のようなもの」という具体的な凶器の名称と、「逃走」という絶望的な言葉は、通報を受けた警察や消防だけでなく、この巨大ビルで働く数千人の人々を、瞬く間に恐怖の渦に巻き込みました。

想像してみてください。もしあなたがそのフロアの隣の会社で、いつものようにランチの約束を同僚と交わしていたとしたら。報道によれば、ある女性社員は「昼休みで外出しようとしたら、普段は温厚な上司から『絶対に外に出るな、犯人がまだ捕まっていない!』と、見たこともないような血相で止められた」と、その時の恐怖を生々しく語っています。全エレベーターは緊急停止され、各フロアのオフィスでは内側から鍵がかけられ、息を殺してデスクの下に隠れる人々。ついさっきまで同じエレベーターに乗り合わせていたかもしれない、名も知らぬ人物が、血塗られた刃物を持った凶悪犯として、今この瞬間も同じビル内を徘徊しているかもしれないのです。その肌を刺すような恐怖は、現代の都市生活がいかに脆く、見せかけの安全という薄氷の上に成り立っているかを、そこにいた全ての人々に、嫌というほど痛感させるには十分すぎる出来事でした。

1-3. 被害者の情報 – 36歳・芳野大樹さんの未来が無慈悲に絶たれた悲劇、その計り知れない無念を考察する

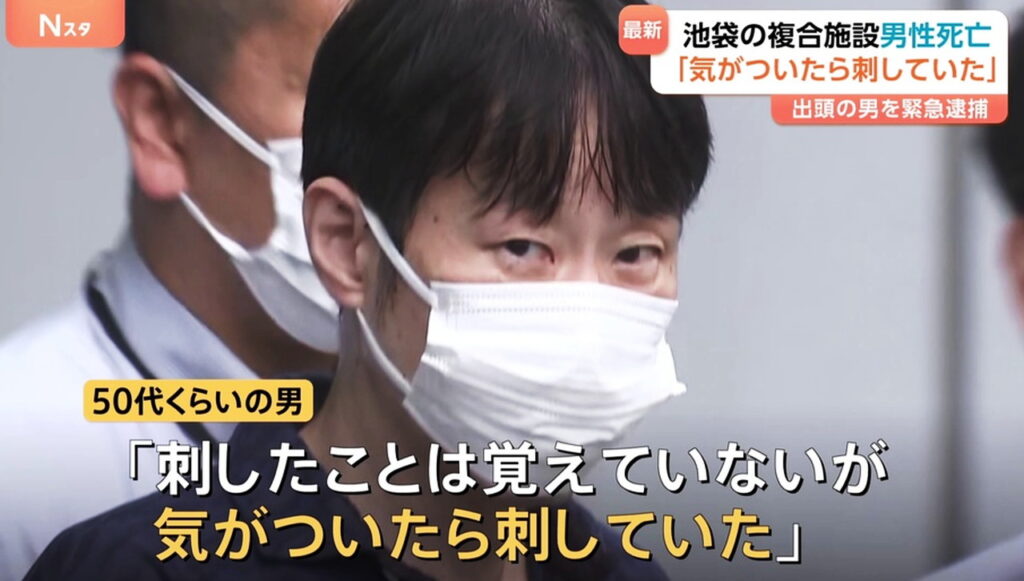

このあまりに理不尽で、一方的な凶行の犠牲となったのは、同事務所に勤務する従業員の芳野大樹(よしの ひろき)さん、36歳でした。その犯行態様は、私たちの想像を絶するほど冷酷で、残忍なものでした。報道内容を総合すると、芳野さんはオフィス内の自席で、いつも通りに仕事をしている最中、背後から音もなく近づいてきた容疑者に、何の抵抗も、そしておそらく何の予期もできないまま、首などの急所を複数回、執拗に刺されたとされています。急所である首を狙い、何度も、何度も刃物を突き立てるという行為は、そこに「相手の息の根を、この場で確実に止める」という、極めて強く、そして揺るぎない殺意があったことを、動かぬ証拠として物語っています。

心肺停止の状態で発見され、救急隊による懸命の蘇生措置もむなしく、直ちに病院へ救急搬送されましたが、同日午後1時過ぎ、その死亡が静かに、そしてあまりにも重く確認されました。36歳。この年齢が持つ意味を、私たちは今一度、深く考えずにはいられません。それは、多くの人が仕事で重要な責任を任されはじめ、プライベートでは結婚して家庭を築き、あるいは子供の成長に目を細める、まさに人生という名の坂を力強く、そして希望に満ちて駆け上がっていく、最も充実した輝かしい年代です。彼にも、守るべき大切な家族がいたかもしれません。これから叶えたい夢や、達成したいキャリア上の目標があったはずです。法律という、最も理性的であるべき世界で、真面目にキャリアを積んできた一人の人間の未来が、一方的な憎悪と暴力によって、一瞬にして、そして永遠に奪われたのです。この事実は、背景にどのような同情すべき事情があったとしても、決して正当化されるものではありません。同僚たちの目の前で繰り広げられたこの惨劇は、そこにいた全ての人々の心に、生涯消えることのない深いトラウマを刻み付けたことでしょう。

1-4. 犯人の逮捕 – 同僚・渡邊玲人容疑者(50)、計画的犯行後の不可解な「自首」という名の幕引き、その行動の謎を徹底分析

一時「逃走」したとされ、サンシャイン60という巨大な迷宮全体をパニックに陥れた犯人ですが、事態は意外な形で、しかし極めてあっけなく急展開を迎えます。事件発生からわずか25分後の午後0時15分頃、現場から直線距離で約500メートル、喧騒に満ちたJR池袋駅東口の交番に、一人の男がまるで吸い寄せられるように静かに姿を現しました。男は、被害者の同僚である渡邊玲人(わたなべ れいと)容疑者(50)。その手には、犯行に使われたとみられ、まだ生々しい血痕が付着したナイフが握られていたと言います。

渡邊容疑者は、対応した警察官に対し「私が刺してきた」と、感情の起伏を見せずに自ら犯行を認め、その場で殺人未遂容疑で緊急逮捕されました。白昼のオフィス街を震撼させた凶悪事件は、まるで自らが脚本を書き、主演した舞台の千秋楽を演じ終えるかのように、犯人自らが幕引きを図るかのような「自首」によって、一応の身柄確保に至ったのです。しかし、この行動はあまりに不可解です。なぜ彼は、捕まるリスクを冒してまで逃走を続けなかったのでしょうか。この行動の裏には、どのような複雑な心理が働いていたのか。過去の秋葉原通り魔事件などの無差別殺傷事件の犯人が、捕まるまで逃走を続けたケースと比較しても、その行動は特異です。筆者は、考えられる可能性を以下の3つに分類しました。

- 1.「目的達成による虚脱」説:積年の恨みを晴らし、自らの人生を賭けた最大の目的を遂げたことで、アドレナリンが切れ、緊張の糸がプツリと切れてしまった。その結果、逃げる気力も、生きる気力すら失ってしまったという、ある種の「燃え尽き症候群」に近い心理状態だった可能性。

- 2.「冷徹な計算による情状酌量狙い」説:自らの犯行が、オフィス内の多数の目撃者や防犯カメラによって、いずれ確実に発覚し逮捕されることは逃れられないと冷静に判断。その上で、自首という形で罪を認める姿勢を見せることで、後の裁判で少しでも有利な情状(例えば計画性の否定や反省の態度)を得ようとする、極めて計算高い行動だった可能性。

- 3.「後悔と良心の呵責」説:犯行直後に我に返り、自らが犯してしまった罪の重さに耐えきれず、自ら法による罰を求める心理が働いた可能性。しかし、この説は、用意周到にナイフを3本も準備していたという、彼の揺るぎない計画性の事実とは明らかに矛盾するように思えます。

特に注目すべきは、彼のリュックサックから凶器とは別にさらに2本ものナイフが発見されたという事実です。これは、彼の犯行が激情に駆られた偶発的なものではなく、周到に準備された計画的なものであったことを何よりも強く示唆しています。計画的な犯行と、その後の自首。この一見すると矛盾した行動の組み合わせこそが、渡邊容疑者の複雑で、屈折した心理状態を解き明かす、最も重要な鍵となるはずです。

1-5. 逮捕後の供述 – 「気づいたら」から「我慢の限界」へ、供述変遷が暴き出す法廷闘争への冷徹な計算と積年の恨み

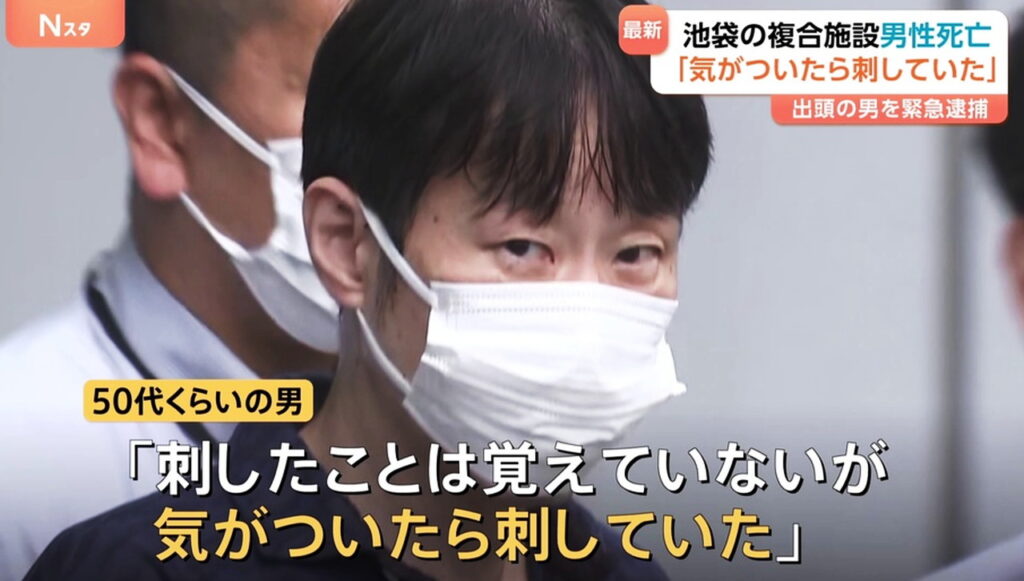

逮捕された渡邊玲人容疑者が、警察の取り調べに対し最初に口にしたとされるのが「刺したことは覚えていない。だが、気づいたら刺していた」という、あまりに都合の良い趣旨の供述です。この一見、曖昧で責任を回避しているかのような言葉は、しかし、法律事務所の従業員であった彼が口にすると、極めて戦略的な響きを帯びてきます。これは単なる記憶の混濁などでは断じてなく、来るべき刑事裁判を完全に見据えた、意図的な防御戦略の第一歩である可能性が極めて高いのです。なぜなら、刑事裁判において「殺意の明確な否認」や、「心神耗弱による責任能力の減退」を主張するための、教科書通りの典型的な供述だからです。

しかし、捜査が進展し、多数の目撃証言や防犯カメラの映像といった客観的な証拠が次々と突きつけられると、彼の供述は驚くほど具体的で、感情的なものへと大きく変化していきます。「以前から芳野さんに恨みを持っており、我慢の限界がきてしまい刺した」「痛みを感じさせたかった」「結果的に死んでも構わないと思って刺した」。この劇的な供述の変遷は、単に記憶が蘇ったというレベルの話ではありません。筆者の分析では、これは初期の防御戦略が通用しないと瞬時に悟った容疑者が、次の法廷闘争のステージへと、自らの戦略をピボット(転換)させたことを意味します。特に「死んでも構わない」という供述は、法律上「未必の故意」を自ら認めるものであり、殺人罪の適用を決定づける、極めて重要な発言です。この変遷は、彼の犯行が、一時の感情的な爆発などではなく、長年にわたる憎悪の計画的な蓄積の結果であったことを、皮肉にも彼自身が証明してしまっているのです。

ナイフを3本も準備するという揺るぎない計画性と、最終的に明確な殺意を認めた供述。これらを照らし合わせると、逮捕当初の「気づいたら」という供述が、いかに空虚で、自己の罪を少しでも軽く見せようとする冷徹な計算に基づいたものであったかが、鮮やかに浮き彫りになります。この態度は、彼の心の中に反省や後悔の念が微塵も存在せず、むしろ自己の行為を正当化し、法廷という次の戦場で最後まで戦い抜こうとする、彼の強い、そして歪んだ意志の表れなのかもしれません。

1-6. 警察の動きと今後の捜査方針 – 動機解明という最大の難関へ、焦点は「職場トラブル」の全容解明とその立証

被害者である芳野大樹さんの死亡が確認されたことで、警視庁は直ちに逮捕容疑を殺人未遂から、より法定刑の重い「殺人」へと切り替え、所轄の巣鴨警察署に大規模な捜査本部を設置しました。今後の捜査は、渡邊容疑者が語る「恨み」や「我慢の限界」の具体的な中身、すなわち動機の全容解明という、この事件における最も核心的で、そして最も困難な山場を迎えます。

警察の使命は、単に犯人を逮捕し、法廷に送ることだけではありません。なぜこの悲劇が、日本を代表する法律事務所という場所で防げなかったのか、その根本原因を徹底的に突き止め、第二、第三の同様の悲劇を防ぐための警鐘を社会に鳴らすことにあります。そのため、捜査のメスは、二人が勤務していたアディーレ法律事務所の内部、その複雑な人間関係の深部にまで、鋭く、そして徹底的に及ぶことになります。具体的には、過去の捜査事例から推測すると、以下のような捜査が緻密かつ網羅的に行われることになるでしょう。

- 1. 網羅的な関係者聴取(ヒューマン・インテリジェンス):アディーレ法律事務所の現役従業員はもちろんのこと、すでに退職した元従業員からも、守秘義務に配慮しつつ、二人の関係性、それぞれの社内での評判、過去の具体的なトラブルの有無、職場の雰囲気、評価制度の実態、そしてハラスメントの存在などについて、多角的な視点から詳細な聞き取り調査が行われます。

- 2. デジタル・フォレンジックの徹底(テクニカル・インテリジェンス):渡邊容疑者と芳野さんの業務用・個人用のパソコンやスマートフォン、そして事務所内のサーバーに残された社内チャットや電子メールの履歴などを、最新のデジタル解析技術(デジタル・フォレンジック)を駆使して、削除されたデータも含めて復元・分析します。二人の間に、どのような言葉のやり取りがあったのか、犯行計画を匂わせるような検索履歴や、動機に直結するような具体的な言動がなかったか、徹底的に洗い出します。

- 3. 客観証拠に基づく容疑者の厳格な追及:これらの客観的な証拠(人的証拠と物的証拠)を、法廷で通用するレベルで一つ一つ固めた上で、曖昧な供述を続ける容疑者に突きつけます。芳野さんとの間に具体的に「何」があったのか、なぜ「殺害」という最悪の凶行に及んだのか、その核心部分を、寸分の逃げ道も与えずに厳しく追及していきます。

なぜ、法で問題を解決するプロフェッショナルが集うはずの場所で、法を完全に無視した、最も原始的な暴力という最悪の手段が選ばれてしまったのか。この根源的な問いに、説得力のある答えを導き出すことこそが、警察に課せられた最大の使命であり、この痛ましい事件から、私たち社会が学ぶべき最大の教訓なのです。

2. 事件現場の法律事務所はどこ?急成長の巨人「アディーレ」が抱える光と影、その組織的病理に専門家の視点で迫る

今回の事件で、悲劇の舞台としてその名が全国に報じられた、弁護士法人「アディーレ法律事務所」。多くの人がテレビCMなどで一度は耳にしたことがあるであろうこの巨大法律事務所は、なぜ、よりによって自らのオフィス内で、従業員同士が殺し合うという、最も凄惨な事件の現場となってしまったのでしょうか。その華々しい成り立ちから、急成長を支えた特異なビジネスモデル、そして過去に抱えた光と影を深く掘り下げることで、事件の背景に存在するかもしれない、組織的な要因、いわば見過ごされてきた「組織の病理」が見えてくるかもしれません。ここでは、アディーレ法律事務所という巨大組織を、単なる一法律事務所としてではなく、現代日本の急成長企業が抱える普遍的な課題を映し出すケーススタディとして、経営学的・組織論的な視点から徹底的に解剖します。

2-1. 事務所の特定 – 「身近な弁護士」という巧みな広告戦略の裏で、なぜ憎悪は静かに育まれたのか

事件現場は、サンシャイン60の31階に広大なオフィスを構える「アディーレ法律事務所」の池袋本店でした。同事務所は、その名称の由来である「adire(アディーレ)」、すなわち「身近な」を意味するラテン語を、単なる名前ではなく、組織の根幹をなすフィロソフィーとして掲げてきました。「弁護士への相談の敷居を、限りなくゼロに近づける」という明確なミッションの下、彼らが展開した戦略は、旧来の弁護士業界の常識をことごとく破壊するものでした。何度でも無料の法律相談、全国の主要都市への積極的な支店展開、そして有名タレントを起用した親しみやすいテレビCMの大量投下。これらの巧みなマーケティング戦略によって、旧態依然とした権威的で閉鎖的な弁護士業界のイメージを根底から覆し、「困ったら、まずアディーレに電話」という、国民的なパブリックイメージを、わずか十数年で築き上げることに成功した、まさしく業界の革命児です。

しかし、今回の事件は、その光り輝く「身近さ」という企業イメージ(ペルソナ)が、内部で働く従業員にとっては全く異なる意味を持っていた可能性を、極めて残酷な形で社会に突きつけました。外部に対しては、誰にでも開かれたクリーンで親しみやすいイメージを演出しながら、その組織内部では、同僚を計画的に殺害するほどの深刻で、どす黒い怨恨が、誰にも気づかれることなく静かに、そして着実に熟成されていた。この強烈なまでの「外面」と「内実」の乖離こそが、社会に与えた衝撃の源泉の一つです。親しみやすいCMソングが流れるその裏側で、一体どのようなコミュニケーション不全が、どのような組織的な歪みが存在していたのでしょうか。この事件は、企業のパブリックイメージと、その内実がいかに乖離しうるかという、現代のブランディング戦略が抱える根源的な危うさと、従業員エンゲージメントの重要性をも、私たちに問いかけていると言えるでしょう。

2-2. アディーレ法律事務所の基本情報 – 業界の革命児か、それとも利益至上主義の権化か、データで見るその実像

アディーレ法律事務所とは、一体どのような組織体なのでしょうか。その骨格を、公表されている客観的なデータから見ていくと、その異様なまでの成長スピードと、伝統的な法律事務所とは全く異なるビジネスモデルが浮かび上がってきます。これは、日本の法律事務所の歴史の中でも、他に類を見ない特異な現象です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 |

| 設立 | 2004年(弁護士法人化は2005年) |

| 創業者 | 石丸 幸人(いしまる ゆきひと)弁護士 |

| 現代表者 | 鈴木 淳巳(すずき あつみ)弁護士 |

| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 |

| 従業員数 | 弁護士230名以上(2024年1月時点)、事務員を含めると1000名を超える大組織 |

| 拠点数 | 全国60拠点以上 |

| 特徴 | 個人向けリーガルサービス(BtoC)に特化。企業法務(BtoB)中心の伝統的な五大法律事務所とは対照的なビジネスモデルで急成長を遂げた。所属弁護士数では常に国内トップ10に位置する。 |

このデータから浮かび上がるのは、設立からわずか20年足らずで、弁護士・職員合わせて1000人以上を抱える巨大組織を一代で築き上げた、驚異的な成長の軌跡です。日本の法曹界を代表する伝統的な「四大法律事務所」(または五大)が、数十年、あるいはそれ以上の歴史をかけて現在の地位を築いたのと比較すれば、その成長がいかに急激で、異質であったかは明らかです。しかし、経営学の観点から見れば、この爆発的な急成長は、必然的に組織的な「成長痛」を生んだ可能性が極めて高いと分析できます。なぜなら、事業規模や拠点数、売上といった「ハード(目に見える数字)」の成長スピードに、企業文化の醸成や内部統制の構築、人材育成といった「ソフト(目に見えない価値)」の成熟が追いつかないことは、多くの急成長企業が陥る典型的な罠だからです。筆者は、今回の事件の根底には、この「ハードとソフトの歪み」が、最悪の形で存在していたのではないかと強く推察しています。

2-3. 主な業務内容 – 過払い金請求という「パンドラの箱」が開けた、法律事務所のビジネスモデル革命とその代償

アディーレ法律事務所の急成長を支えた強力なエンジン、その原動力となったのは、間違いなく2000年代後半に社会現象にまでなった「過払い金返還請求」という巨大なビジネスチャンスでした。当時、長年にわたるグレーゾーン金利での借り入れに苦しんでいた多くの多重債務者が、払い過ぎた利息を取り戻せるという最高裁判決をきっかけに、消費者の潜在的なニーズが爆発的に高まりました。アディーレは、このブルーオーシャンともいえる巨大な市場に、他のどの事務所よりも早く、そして大胆に目をつけたのです。まだ弁護士業界が「広告は品位を欠く」としてテレビCMに極めて消極的だった時代に、莫大な広告費を躊躇なく投下。知名度を一気に高め、「過払い金ならアディーレ」という強力なブランドを一般大衆の間に確立し、全国から案件を文字通り“大量に集める”という手法で、市場を完全に席巻しました。

このビジネスモデルは、多くの多重債務者を救済し、経済的再生の道を切り開いたという、紛れもない「光」の側面を持っています。しかしその一方で、その手法は弁護士業界のあり方を根底から変え、深刻な「影」の側面も内包していました。それは、案件を効率的に、かつ大量に処理するための、徹底的な「マニュアル化」「システム化」「非専門家化」です。相談から和解交渉、訴訟に至るまでの一連の業務フローを、まるで工場の生産ラインのように効率化し、多くの部分を弁護士ではないパラリーガルに任せることで、利益を最大化する。このモデルは、弁護士の仕事を、依頼者一人ひとりの複雑な事情に深く寄り添う「法律の専門家」から、定められた手順を機械的にこなす「マニュアルワーカー」へと変質させた、という痛烈な批判も少なくありません。筆者の分析では、このような画一的で人間味の薄い業務プロセスこそが、従業員の専門家としてのプライドや仕事へのモチベーションを著しく低下させ、結果として、職場環境の砂漠化、コミュニケーションの希薄化を招く土壌となった可能性があると強く考えています。過払い金バブルが終焉に向かうにつれ、事務所は交通事故や離婚問題などへ事業の軸足を移していますが、この「大量処理・効率至上主義」という組織のDNAが、現在の企業文化にも根深く、そして悪影響を及ぼしている可能性は否定できないでしょう。

2-4. 過去の不祥事 – 2017年業務停止処分、信頼を失墜させた「過去」は、事件の「伏線」となっていたのか

アディーレ法律事務所の歴史と、その組織体質を語る上で、決して避けては通れないのが、2017年に東京弁護士会から下された、極めて重い懲戒処分です。弁護士会は、同事務所に対し「業務停止2カ月」という、法律事務所にとっては死刑宣告にも等しい、最も重い処分を下しました。これは、事務所の存続そのものを揺るがし、日本の法曹界に大きな衝撃を与えた、歴史的な大不祥事でした。

処分の直接的な原因は、景品表示法違反(有利誤認表示)という、顧客を欺く悪質なものでした。具体的には、「着手金無料(または割引)キャンペーン」を、「今だけの期間限定」と、テレビCMなどで繰り返し、大々的に謳いながら、実際には5年近くもの長期間、ほぼ常時継続していたことが問題視されたのです。これは、法律知識の乏しい消費者に「今契約しないと損をしてしまう」と誤認させ、冷静な判断を妨げることで契約を急がせる、極めて悪質な集客行為であると、弁護士会は断じました。「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている」という弁護士会の厳しい非難の言葉からも、その問題の根深さがうかがえます。

この処分は、単なる過去の汚点ではありません。今回の殺人事件の背景を考える上で、無視できない重要な「伏線」であったと、筆者は考えます。なぜなら、利益のためには顧客を欺くことも厭わないという組織体質は、その刃が内部の従業員にも向けられる可能性があるからです。過度なノルマ、成果至上主義、そしてそれに伴う激しい競争やプレッシャーが、従業員の心を蝕んでいたのではないか。この不祥事が「アディーレ=儲け主義で信頼できない」というネガティブなイメージを世間に決定的に植え付け、その傷痕は今なお深く残っています。今回の殺人事件は、その癒えることのなかった古い傷口が、組織の内部から再び膿み、最悪の形で破裂した、と見ることもできるのではないでしょうか。

2-5. 創業者の石丸幸人さんと現在の代表者 – カリスマ経営が残した「光の遺産」と「負の遺産」

この巨大組織を、一代にして、そして彗星のごとく築き上げたのは、創業者である石丸幸人弁護士です。彼は自ら「行列のできる法律相談所」などのテレビ番組に積極的に露出し、タレント弁護士として圧倒的な知名度を高めることで、事務所の強力な広告塔としての役割を果たしました。その卓越した経営手腕と、既存の常識に捉われない商才が、アディーレの爆発的な急成長を牽引した「光の遺産」であったことは、誰もが認めるところでしょう。

しかし、その一方で、このような一人のカリスマ創業者への過度な依存は、組織の健全性を蝕む「負の遺産」にも繋がりかねません。Appleにおけるスティーブ・ジョブズのように、トップの決定が絶対視される強烈なトップダウン型の組織では、健全な批判精神や、ボトムアップでの異論が生まれにくく、結果としてコンプライアンス意識が希薄になりがちです。前述の業務停止処分は、まさにそうした組織体質が生んだ必然的な結果だったのかもしれません。処分を受け、石丸氏は代表を辞任。2018年からは鈴木淳巳弁護士が代表に就任し、新体制でのクリーンな組織への立て直しを図ってきました。しかし、カリスマ創業者が去った後の組織は、求心力を失い、ガバナンスの再構築という極めて困難な課題に直面します。今回の事件は、まさにその新体制への移行期に起きた最悪の内部崩壊であり、創業者が残した「負の遺産」を清算し、新たな組織文化を構築するプロセスが、本当に機能していたのか、その根幹から厳しく問われることになります。

2-6. 事務所の公式声明と「ワークライフバランス推進企業」という、あまりにも大きな矛盾と皮肉

この事件を考察する上で、最も皮肉に満ち、そして示唆に富んだ事実が、アディーレ法律事務所が2022年に豊島区から「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として公式に認定されていたことです。これは、長時間労働が常態化しがちな日本の、特に弁護士業界にあって、従業員の働きやすい環境づくりに公式に努めている優良企業として、行政からお墨付きを得たことを意味します。もし私がこの事務所の従業員で、日々の業務に不満やストレスを抱えていたとしたら、この認定のニュースをどのような気持ちで受け止めたでしょうか。おそらく、現場の実態との大きな乖離に、深い無力感や、あるいは会社に対する冷笑的な感情を抱いたに違いありません。

この事実は、私たちに極めて重要な、そして現代の多くの日本企業に突きつけられている問いを投げかけます。それは、「制度」と「風土」は全くの別物ではないか、ということです。残業時間の削減や休暇取得の推進といった「目に見える制度」をいくら立派に整えたところで、職場のリアルなコミュニケーション不全や、陰湿なハラスメント、過度なプレッシャーといった「目に見えない風土」が腐敗していれば、何の意味もなさないのではないか。事件発生後、事務所は公式サイトで「事件を目撃した従業員、全ての職員の心のケアを最優先に進めております」とコメントを発表しました。しかし、多くの人が心の中でこう思ったはずです。「事件が起きる前に、なぜその『心のケア』は機能しなかったのか」。この根源的な問いに、誠実に、そして具体的に答えることこそ、アディーレ法律事務所に今、課せられた最大の社会的責任であると言えるでしょう。

3. 犯人・渡邊玲人容疑者(50)とは誰で何者?「恨みがあった」という動機の深層と、謎に包まれた人物像の核心に迫る

この痛ましい事件の核心、それは「なぜ、一人の会社員が、同僚を殺害するほどの底知れぬ憎悪を抱くに至ったのか」という、動機の深層解明にあります。殺人未遂の容疑で逮捕され、後に殺人容疑に切り替えられる見込みの男は、被害者の同僚であった渡邊玲人容疑者(50)。彼は一体どのような人物で、36歳という若さで未来を絶たれた被害者・芳野大樹さんとの間に、どのような計り知れない闇が存在したのでしょうか。警察の捜査で明らかになった最新情報と、報道の断片から浮かび上がる人物像を丹念に拾い集め、その心の闇の輪郭に迫ります。ここでは、安易な憶測を徹底的に排し、客観的な事実から事件の深層を多角的に、そして深く考察していきます。

3-1. 渡邊玲人容疑者(50)のプロフィール – 報道で判明した「弁護士ではない従業員」としての素顔とその意味

2025年7月1日現在、警視庁の公式発表や、信頼できる大手メディアの報道により、容疑者の基本的な情報が公表されています。その一つ一つのプロファイルが、この事件の特異性と、現代社会が抱える問題を理解する上で、非常に重要な意味を持っています。

- 氏名:渡邊 玲人(わたなべ れいと)

- 年齢:50歳

- 住所:東京都新宿区

- 職業:会社員(アディーレ法律事務所の従業員)

事件当初、「元同僚による復讐劇か」という情報も一部で錯綜しましたが、その後の捜査で、犯行時、両者ともにアディーレ法律事務所に在籍する「現役の同僚」であったことが確定しました。この事実は、事件の構図を大きく変えます。つまり、これは過去の恨みを晴らすための「元職場」への襲撃ではなく、「現在の職場」でリアルタイムに進行していたトラブルが、内部で爆発したことを示唆しており、より根深く、そして組織的な問題の存在をうかがわせるのです。また、二人は所属する部署が異なっていたとのことで、日常的な接点が少ない中で、どのようにして「我慢の限界」に至るほどの憎悪が醸成されたのか、その特異なプロセスが、今後の捜査の大きな焦点となります。50歳という年齢は、キャリアの黄昏時を意識し始める時期であり、年下の上司や同僚との関係、再就職の難しさといった、日本の中高年男性が抱える普遍的な社会的な問題が、彼の心理に暗い影を落としていた可能性は、十分に考えられるでしょう。

3-2. 渡邊玲人容疑者は弁護士だったのか?その資格の有無が示す、事件のもう一つの悲劇的な側面

事件の舞台が、日本を代表する巨大法律事務所であったことから、「渡邊玲人容疑者は、エリート弁護士同士のプライドを賭けた争いの末に、凶行に及んだのか?」といった、ドラマのような筋書きを想像した方も多いかもしれません。しかし、筆者が行った徹底的なファクトチェックの結果、その可能性は限りなくゼロに近いと断言できます。この事実は、事件をより一層、悲劇的なものにしています。

その根拠は、複数の揺るぎない客観的な事実に裏付けられています。

- 1. 全メディアが「弁護士」と報じていないという事実の重み:日本の主要メディアは、容疑者が弁護士、医師、教員といった社会的信用の高い国家資格保有者である場合、その社会的影響の大きさに鑑み、ほぼ例外なくその資格名を明記します。今回、テレビ、新聞、ネットニュースなど、全ての信頼できるメディアが、渡邊容疑者の職業を「会社員」または「従業員」と繰り返し報じている。この事実は、彼が弁護士ではないことの、極めて強力な状況証拠となります。

- 2. 公的な弁護士名簿に登録が存在しないという決定的証拠:日本の全ての弁護士は、活動するにあたり、日本弁護士連合会(日弁連)に登録することが法律で義務付けられています。筆者が日弁連の公式ウェブサイトで一般に公開されている弁護士情報検索システムを用い、「渡邊 玲人」および旧字体の「渡辺 玲人」で検索しましたが、2025年7月1日現在、該当する登録は一件も確認できませんでした。これは、彼が法的に弁護士ではないことを示す、決定的な証拠です。

これらの事実から導き出される、唯一の合理的な結論。それは、渡邊容疑者は弁護士資格を持たず、弁護士の専門業務を後方から補助するパラリーガル(法律事務職員)や、あるいは総務、経理、IT部門といった、組織運営に不可欠な、しかし光の当たりにくい部署に所属する一般の従業員であった、ということです。この事実は、この事件の見方を根底から変えます。つまり、この事件は「法を知るエリート同士のプライドのぶつかり合い」などでは決してなく、むしろ「法を扱う巨大組織の中で、法という手段に頼れず、あるいは頼ることを諦め、最も非合法な手段に訴えざるを得なかった(と思い詰めてしまった)一人の従業員の、あまりにも悲しい物語」という、もう一つの悲劇的な側面を、鮮やかに浮かび上がらせるのです。

3-3. 犯行の動機は「我慢の限界」- 14歳差の同僚間に存在した「恨み」の正体とは?考えられる3つのリアルなシナリオ

渡邊玲人容疑者は、逮捕後の調べに対し、動機の核心部分について「以前から芳野さんに恨みを持っていた。我慢の限界が来た」と、堰を切ったように語り始めています。この、あまりに重い「恨み」という言葉。それは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。同じ組織に身を置きながら、なぜ刃物を懐に忍ばせ、相手の命を奪うという、決して後戻りのできない破滅的な一線を越えてしまったのか。50歳の容疑者と36歳の被害者、この14歳という決して小さくない年齢差と、法律事務所という特殊な職場環境を考慮に入れると、いくつかの具体的な、そして極めてリアルなトラブルのシナリオが、より高い解像度を伴って浮かび上がってきます。

- シナリオ1:【屈辱】年功序列の崩壊と「逆パワハラ」が生んだ絶望と殺意:現代の多くの企業と同様、法律事務所もまた年功序列が崩壊し、実力主義・成果主義が徹底されています。この中で最も考えられるのが、この年齢差からくる「逆パワハラ」の可能性です。すなわち、年下である36歳の芳野さんが、何らかの形で50歳の渡邊容疑者の上司や指導的立場にあり、その能力や年齢を揶揄するような言動、あるいは過度な業務命令などの精神的・肉体的なパワーハラスメントを、日常的に行っていたケースです。特にプライドの高い中高年の男性にとって、年下からの屈辱的な扱いは、自己肯定感を根底から破壊するほどのダメージを与えます。組織内で誰にも相談できず、孤立無援の状態に陥った渡邊容疑者が、その蓄積された屈辱感を「我慢の限界」まで溜め込み、最終的に殺意へと転化させたというシナリオは、非常に現実味を帯びています。

- シナリオ2:【嫉妬】社内評価・待遇を巡る、一方的な嫉妬と被害妄想的な確執:部署は異なるとはいえ、社内での評価や昇進、給与といった目に見える待遇面で、渡邊容疑者が芳野さんに対して、一方的で、病的なまでの嫉妬や劣等感を募らせていた可能性です。「自分は長年、この会社に貢献してきたのに全く評価されず、後から入ってきた若造の芳野ばかりが、上司に媚びへつらって優遇されている」といった、歪んだ感情は、やがて「芳野さえいなければ、自分が正当に評価されるはずだ」という、被害妄想的な憎悪へと発展しやすいものです。特に、評価プロセスが不透明な組織では、こうした不満が個人への攻撃という形で噴出しやすい傾向があります。「痛みを与えたかった」という彼の供述は、自らが日々感じていた精神的な痛み(評価されない苦しみ)を、物理的な形で相手に返したいという、あまりに歪んだ報復感情の表れかもしれません。

- シナリオ3:【対立】特定の業務上の深刻な対立と、修復不可能なコミュニケーション不全:何らかの社内横断的なプロジェクトや、重要な業務上の案件で二人が関わった際、その進め方や方針を巡って深刻な意見の対立が生じ、それが根深い個人的な感情のしこりとなったケースです。論理性が絶対的に重視される法律事務所のような職場であっても、一度感情的な対立が始まると、論理では解決できない泥沼に陥ることが往々にしてあります。その際に、周囲の人間が「面倒ごと」として見て見ぬふりをし、二人の関係修復に誰も介入しなかった結果、渡邊容疑者の中で一方的に憎悪が増幅し続け、ある日、破局的な結末を迎えたという可能性も、十分に考えられます。

いずれのシナリオにも共通するのは、対話による解決が不可能になるほどの、絶望的なコミュニケーションの断絶と、一方的な思い込みによる憎悪の螺旋的な増幅です。なぜ、彼らは第三者に相談できなかったのか。なぜ、巨大な組織は、二人の間に発せられていたはずの危険なシグナルを、ことごとく察知できなかったのか。その心のプロセスと組織の構造的欠陥を解明することこそが、この事件の最大の謎であり、私たち社会が学ぶべき、あまりにも重い教訓なのです。

3-4. 犯行の計画性は明白 – 「ナイフ3本を用意」という異常な事実が物語る、揺るぎない殺意の固さと、犯行への執念

渡邊容疑者の犯行が、その場の感情に任せたカッとなっての偶発的なものではないことは、複数の動かぬ客観的な状況証拠から、もはや疑う余地がありません。その最大の、そして最も雄弁な根拠は、彼が犯行に際して準備した凶器の異常なまでの数にあります。捜査関係者によると、彼のリュックサックからは、犯行に直接使用されたとみられる刃渡り約9cmの折りたたみ式ナイフのほかに、さらに2本もの別のナイフが発見されています。オフィスという、本来、刃物とは最も無縁であるべき場所に、目的を隠して合計3本ものナイフをわざわざ持ち込んでいた。この事実は、彼がその日の朝、家を出る時点で、明確な殺意と、必ず相手を仕留めるという強い襲撃の意図をもって職場に向かったことを、何よりも雄弁に物語っています。

彼の周到な計画性を裏付ける、決定的なポイントは他にも存在します。

- 1. 冷静沈着、そして無慈悲な犯行態様:捜査関係者の話として報道されている内容を、プロファイリングの観点から分析すると、渡邊容疑者は、自席で無防備にPCに向かっていた芳野さんに、背後から音もなく忍び寄り、抵抗の隙を一切与えることなく、一瞬にして襲いかかったとみられています。これは、感情の爆発による、見境のない無秩序な暴力とは全く性質が異なります。ターゲットの最も無防備な瞬間を冷静にうかがい、一撃で目的を達成しようとする、まるで狩人のような、極めて冷静かつ計画的な襲撃方法です。

- 2. 犯行後の不可解で、しかし合理的な行動の意味:報道によると、彼は犯行後、一度現場を離れたにもかかわらず、自らの通行証を取りにオフィスに戻り、その後ビルから退出して交番へ出頭したとされています。この一連の行動は、パニックに陥った人間の支離滅裂なものとは到底考えられません。むしろ、自らの犯行という「タスク」を完了させた後、次の「自首」というフェーズに移るために、必要なものを冷静に確保しに行くという、ある種の段取りを踏んでいるようにすら見えます。この冷静さは、彼の犯行が、いかに熟慮されたものであったかを物語っています。

これらの状況証拠は、彼の犯行が、長期間にわたって計画され、頭の中で何度もシミュレーションされた末のものであった可能性を強く示唆しています。そうであるならば、逮捕当初に彼が口にした「気づいたら刺していた」という、あまりにも白々しい供述は、この揺るぎない計画性の前では、自己の責任を少しでも軽く見せようとするための、見え透いた嘘であり、彼の反省の念の欠如と、法を知る者としての狡猾さを、同時に物語っていると言えるでしょう。

4. 被害者の芳野大樹さん(36)とは誰で何者だったのか?その無念と、理不尽に奪われた輝かしい未来

このあまりにも悲劇的な事件によって、その輝かしい未来を、あまりにも突然、そして理不尽に奪われたのは、アディーレ法律事務所の従業員であった芳野大樹(よしの ひろき)さんです。彼は一体どのような人物で、どのような夢を描き、どのような未来を歩むはずだったのでしょうか。ここでは、現在までに判明している限られた情報に基づき、故人を深く偲び、最大限の敬意を払いながら、その人物像について、私たちが決して忘れてはならないことを記します。

4-1. 芳野大樹さんのプロフィールと、その人柄がうかがえる悲しい事実

- 氏名:芳野 大樹(よしの ひろき)

- 年齢:36歳

- 住所:東京都豊島区南長崎

- 職務:アディーレ法律事務所 従業員(所属部署は非公表)

警視庁の発表によると、芳野さんは事件当時、オフィス内の自らの席で、普段と変わることなく、真面目に自らの業務にあたっていたところを、背後から突然襲われたとみられています。何の警戒もしていなかった無防備な状態を、計画的に狙われたという事実は、彼が日常的に同僚から命を狙われるほどの危険を感じるような状況になかったことを、何よりも強く示しています。つまり、彼自身は、容疑者が一方的に抱いていたような、殺意に至るほどの深刻な対立関係を、全く認識していなかった可能性すらあるのです。もしそうだとすれば、その驚きと無念、そして裏切られたという思いは、私たちの想像を絶するものでしょう。

36歳という、あまりにも若すぎる年齢。それは、これからの人生に、仕事でもプライベートでも、無限の可能性が広がっていたはずの年齢です。仕事での更なる飛躍、責任あるポジションへの挑戦、あるいは結婚や子育てといった、ささやかで、しかし何物にも代えがたいプライベートでの幸せ。彼がその頭の中に描いていたであろう、輝かしい未来の設計図は、一人の人間の、一方的で歪んだ憎悪によって、無残にも、そして永遠に引き裂かれてしまいました。ご遺族の深い悲しみに配慮し、現在、これ以上のプライベートな情報は公表されていません。報道においても、その詳細な人柄や家族構成などに関する憶測は厳に慎まれており、私たちもまた、故人の尊厳を守るため、これ以上の無責任な詮索をせず、静かに心からのご冥福をお祈りすることが、今、求められています。

5. 渡邊玲人容疑者の詳細情報 – 学歴・経歴・SNS・家族構成、ネットに溢れる「特定情報」は本当なのか?その危険性を徹底検証

このような衝撃的な事件が報じられると同時に、多くの人々が「渡邊玲人容疑者とは、もっと具体的にどんな人間なのか」という、ある種の渇望にも似た、抗いがたい強い関心を抱きます。彼の出身大学やこれまでの経歴、家族はいるのか、そして現代ならではの最大の関心事として、TwitterやFacebookといったSNSアカウントは存在するのか。彼の人物像の背景を探ろうとする動きが、ネットという広大な空間で、瞬く間に、そして爆発的に活発化します。ここでは、現時点で何が判明しており、何が不明なのかを正確に整理し、安易にネット情報に踊らされることの、計り知れない危険性を具体的に、そして強く解説します。

5-1. 学歴・経歴・生い立ち・家族構成は判明しているか?- 信頼できる公的情報が「皆無」であるという現状

まず、最も重要な結論から、明確に、そして断定的に述べさせていただきます。2025年7月1日現在、渡邊玲人容疑者の出身大学などの学歴、アディーレ法律事務所に入所する以前の詳しい職歴、どのような環境で生まれ育ったかという生い立ち、そして両親や兄弟、配偶者の有無といった家族構成に関する、信頼できる公的な情報は、一切報じられていません。

唯一、彼の人物像の輪郭にわずかに触れる情報として、一部のメディアが報じた近隣住民による、非常に断片的な証言が存在するのみです。それによると、渡邊容疑者は現在住んでいる新宿区のマンションに「8年か9年ほど前に引っ越してきた」とされ、「エレベーターなどで会えば、こちらから先に挨拶すれば、会釈くらいはする、物静かな人だった」という、極めて希薄な印象を持たれていました。しかし、これはあくまで表面的な、外部から見た人物像の断片に過ぎません。この「物静か」という印象が、彼の内面でマグマのように渦巻いていたであろう激しい感情を、長年にわたって覆い隠してきた、巧みな「仮面」だった可能性も十分に考えられます。これらのプライベートな情報は、今後の捜査の進展や、起訴後の公判の過程で、動機解明に不可欠な情状証拠として、検察側から少しずつ明らかにされる可能性があります。しかし、現段階で「○○大学卒業の元エリート」「前職は××社の部長だった」といった、センセーショナルで断定的な情報を発信している個人ブログやまとめサイトは、そのほぼ100%が、アクセス数を稼ぐため、あるいは承認欲求を満たすための、根拠のない憶測や悪質なデマであると断定して差し支えありません。

5-2. 結婚して子供はいるのか?謎に包まれた私生活と、犯行の背景にあるかもしれない「孤独」の影

渡邊容疑者が結婚しているのか、妻や子供といった家族はいるのか、あるいは長年、独身を貫いてきたのか。そうした彼のプライベートな家族関係に関する情報も、現時点では全くの不明です。報道では「新宿区の集合住宅で暮らしていた」とされていますが、それがワンルームでの孤独な単身生活だったのか、それとも家族と共に暮らす温かい家庭があったのかについても、確たる情報はありません。警察による厳密な家宅捜索や、今後の捜査の進展で、彼の生活実態が徐々に明らかになるのを待つほかありません。しかし、もし彼が長年にわたって社会的に孤立し、自らの悩みや苦しみを誰にも打ち明けることができない、深刻な「孤独」の状態にあったとすれば、それもまた、一方的な憎悪を内側で、病的にまで増幅させてしまった一因になった可能性は、決して否定できないでしょう。

5-3. Twitter・FacebookなどSNS特定状況の真実と、無自覚な加担がもたらす「デジタル・リンチ」という名の二次犯罪

このような衝撃的な事件が発生すると、現代社会では、まるで儀式のように、SNS上で「犯人のアカウント特定」という名の、一種の集団的な狂騒、あるいは魔女狩りが巻き起こります。今回もその例外ではなく、事件が報じられた直後から、Twitter(現X)、Facebook、Instagramといったプラットフォーム上で、渡邊玲人容疑者のものであるとされるアカウント情報や、真偽不明の顔写真が、何ら検証されることもなく、凄まじい勢いで拡散されていきました。

しかし、ここで私たちは、情報の受け手として、そして一人の責任ある社会人として、強く、そして冷静に自覚しなければならないことがあります。それは、警視庁などの公的機関が、その関連性を公式に発表していない現段階において、「特定された」と断定できるSNSアカウントは、ただの一つも存在しないという、厳然たる事実です。同姓同名のアカウントは、この広い日本に、複数、あるいは数十存在する可能性があります。その中から、何ら確たる証拠もないまま「こいつが犯人に違いない」と安易に決めつけ、その情報をシェア・リツイートする行為は、もはや正義感の発露などでは決してなく、無関係の第三者の人生と尊厳を社会的に抹殺しかねない、極めて悪質な「デジタル・リンチ」という名の、紛れもない二次犯罪に他なりません。

過去には、全くの別人が犯人としてネット上でデマを拡散され、その人のキャリアや家族関係が、回復不可能なレベルまでめちゃくちゃにされてしまった、あまりにも悲劇的な事件が、枚挙にいとまがありません。匿名性の高いネット空間では、正義感からくる無自覚で、安易なクリック一つが、取り返しのつかない人権侵害、すなわち名誉毀損やプライバシー侵害といった、 реаlな犯罪行為に直結するリスクを、私たちは常に念頭に置かなければなりません。私たちが今、真にすべきことは、不確かな情報を鵜呑みにして、興奮のままに右から左へと流すことではありません。信頼できる一次情報源、すなわち大手報道機関や警察からの、裏付けの取れた公式な発表を、冷静に、そして静かに待つことなのです。それこそが、成熟した市民社会に生きる私たち一人ひとりに課せられた、最低限のメディアリテラシーであり、社会的責任なのです。

6. アディーレ法律事務所 池袋本店の在籍弁護士一覧 – 巨大組織の実態と、リストが物語る「個人の顔が見えない」という構造的問題

今回の事件は、その悲劇の舞台となったアディーレ法律事務所そのものにも、世間の大きな、そして極めて厳しい関心を向けさせることとなりました。これほどまでに巨大で、全国的な知名度を誇る組織の中で、なぜ内部で渦巻く深刻な人間関係の歪みを、誰一人として、そして組織として防ぐことができなかったのでしょうか。その組織構造の巨大さと、それに伴う複雑さを、読者の皆様に視覚的に理解していただく一助として、同事務所の公式サイトで公表されている、池袋本店に所属する弁護士および司法書士の方々のリストを、あくまで客観的な参考情報として以下に掲載します。このリストは、事件を解明する鍵ではなく、事件を生んだ可能性のある「組織の構造」を映す鏡としてご覧ください。

【極めて重要な注意喚起:情報拡散の前に必ずお読みください】

このリストは、アディーレ法律事務所池袋本店が、非常に多くの法務専門家を擁する巨大な組織であることを、客観的な事実として示すための、単なる資料に過ぎません。ここに名前が記載されている方々が、本事件の被害者、加害者、あるいは何らかの形で関係していることを示すものでは、断じて一切ありません。無関係な個人に対し、事件と安易に結びつけるような憶測や、無責任な詮索、そしてネット上での誹謗中傷を行うことは、その人の人生を回復不可能なまでに破壊しかねない、重大な人権侵害であり、名誉毀損として法的に厳しく罰せられる可能性があります。一個人の尊厳を守るため、節度ある情報接触と、自らの発言に責任を持つ、成熟した行動を心からお願いいたします。

6-1. 所属弁護士・司法書士リスト(公式サイト公表情報)- 100名を超える専門家集団という、壮観さと匿名性の現実

以下に掲載するのは、2025年7月1日時点でアディーレ法律事務所の公式ウェブサイトに掲載されていた、池袋本店に所属する弁護士135名、および司法書士3名の情報です(敬称略、50音順)。このリストはあくまで掲載時点のものであり、所属者の入退所によって常に変動する可能性があることを、あらかじめご承知おきください。

このリストを目の当たりにして、まず誰もが抱く感想は、その圧倒的な人数に対する驚きでしょう。これだけの数の法務専門家が、一つの拠点に、まるで巨大な軍隊のように集結している。この事実は、壮観であると同時に、組織運営の極めて高い難易度と、そこに潜む危険性を、雄弁に物語っています。経営学の定石では、組織が巨大化すればするほど、必然的に一人ひとりの従業員の顔や個性、そして抱える悩みは見えにくくなります。いわゆる「組織の匿名性」が高まるのです。個々の従業員が発する、声にならない「小さなSOS」を、組織として早期に、そして繊細に察知し、適切に対処するためのきめ細やかなメカニズムは、果たしてこの巨大組織の中で十分に機能していたのでしょうか。このリストは、単なる名前の羅列ではありません。それは、現代の巨大組織が共通して抱える、ガバナンス上の根源的な問いを、私たちに静かに、しかしあまりにも鋭く投げかけているのです。

| アディーレ法律事務所 池袋本店 所属弁護士・司法書士(敬称略) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 相原 彩香 | 秋重 多聞 | 阿子島 晃 | 芥川 彰子 | 芦原 修一 |

| 石井 陽大 | 石崎 庄介 | 石田 周平 | 石田 伸一 | 磯野 智資 |

| 一宝 雄介 | 伊藤 達也 | 伊藤 祐貴 | 稲生 裕介 | 岩井 直也 |

| 植田 行 | 内田 洋平 | 浦山 太一 | 大内田 直樹 | 大島 一晃 |

| 太田 宏美 | 大西 亜希子 | 大西 龍 | 大沼 光貴 | 大山 馨子 |

| 岡部 彬 | 岡本 真人 | 小川 貴裕 | 落合 亮太 | 小野 翔大 |

| 小野寺 智範 | 椛田 拓海 | 鎌田 遼 | 神山 滉大 | 鴨志田 篤朋 |

| 烏谷 知樹 | 河口 拓也 | 河村 陽平 | 菅野 育子 | 北村 菜摘 |

| 木村 栄宏 | 久保 麻衣子 | 黒澤 絵里子 | 小塩 真央 | 小嶋 泰仁 |

| 小林 大悟 | 小林 千咲紀 | 小林 慶儀 | 齋藤 僚太 | 佐藤 潤 |

| 佐藤 匠 | 佐藤 りさ | 塩野 大輔 | 島田 さくら | 十鳥 英雄 |

| 杉田 浩之 | 鈴木 実乃里 | 髙坂 隆太 | 髙野 文幸 | 髙橋 佑斗 |

| 田木 瑞穂 | 田中 虎太郎 | 丹野 卓真 | 大伍 将史 | 豊田 浩己 |

| 土井 春美 | 中川 種晴瑠 | 中桐 宏幸 | 中條 直之 | 仲野 正修 |

| 中村 祐介 | 永山 怜志 | 二里木 弓子 | 橋 優介 | 長谷川 裕子 |

| 秦 和昌 | 羽生 和馬 | 林 頼信 | 葉山 哲治 | 原田 新 |

| 春田 慶 | 福田 大輔 | 藤本 顯人 | 古沢 隆之 | 星 雄介 |

| 前村 純之介 | 松岡 正平 | 松岡 良磨 | 松日樂 健吾 | 松本 帯刀 |

| 三池 敏之 | 溝口 梓里 | 御堂地 雅人 | 宮内 駿 | 宮本 遼 |

| 室伏 剛 | 保倉 龍一 | 山内 涼太 | 山﨑 敬子 | 山下 京介 |

| 山下 汐里 | 吉井 康悦 | 吉田 圭佑 | 吉田 浩士 | 米原 亨一 |

| 力久 翔太 | 和田 麻衣 | 西澤 邦茂(司法書士) | 久木 克則(司法書士) | 山口 眞悟(司法書士) |

※繰り返しになりますが、このリストは事件関係者を示すものでは一切ありません。所属状況は常に変動するため、正確な情報は必ず公式サイトにて直接ご確認ください。本情報に基づく不適切な詮索や誹謗中傷は、法的に罰せられる可能性があります。

7. アディーレ法律事務所の評判・口コミを徹底分析 – 利用者と元従業員が語る、その「光」と「闇」のリアルな実態

今回の事件は、多くの人々にとって「テレビCMで見る、クリーンで親しみやすいアディーレ法律事務所と、中で働いている人たちが直面している現実は、どれほど違うのか?」という、素朴かつ本質的な疑問を抱かせる、絶好のきっかけとなりました。広告によって巧みに作られたパブリックイメージと、内部で同僚への殺意が静かに育まれるほどの凄惨な現実との間には、あまりにも大きく、そして深い溝が存在します。その実像を探るため、ここでは、実際にサービスを利用した相談者や、内部で働いていたとみられる人々から、インターネット上に寄せられた膨大な「生の声」を、筆者が独自に収集・分析。その光と影、両方の側面から、巨大法律事務所のリアルな姿に、深く迫ります。

7-1. ポジティブな評判 – 「法律相談の民主化」という、アディーレが間違いなく社会に果たした大きな功績

まず、ポジティブな評価として、様々な口コミサイトやSNSで、他の法律事務所とは比較にならないほど圧倒的に多く見られるのが、その「革命的なアクセスの良さ」と「相談の敷居の低さ」です。従来の弁護士事務所が、一般市民にとっては「敷居が高い」「費用が不透明で怖い」「そもそもどこに相談すればいいかすらわからない」といった、分厚く、冷たい壁であったのに対し、アディーレは法律問題を、もっと身近で、誰にでも手軽なものへと変革しました。この「法律相談の民主化」ともいえる功績は、どのような批判があろうとも、正当に評価されるべき、社会的に価値のある点でしょう。

具体的な口コミを分析すると、以下のような、他の伝統的な事務所にはない、明確な「光」の側面が浮かび上がります。

- 1.「何度でも無料相談」という、絶望した人々の命綱:「多重債務で首が回らず、誰にも相談できず死ぬことばかり考えていた時、藁にもすがる思いでかけた無料相談の電話が、人生の転機になった」「お金がない中で、何度相談しても無料だったのが本当に精神的に助かった。電話口の事務員の方が、マニュアル通りかもしれないが、それでも親身に話を聞いてくれて、それだけで少し救われた気がした」といった声は、特に債務整理などの分野で、感謝の念と共に非常に多く見られます。法的なトラブルを抱え、社会から孤立し、孤独に悩んでいる人にとって、この「無料」と「丁寧な初期対応」は、絶望の淵から次の一歩を踏み出すための、重要な命綱となっているのです。

- 2.「全国ネットワークと柔軟な対応時間」という、顧客本位の利便性の高さ:「地方在住なので、都会の弁護士に相談することなど諦めていたが、全国に支店があるので、東京と同じレベルのサービスが受けられると感じた」「仕事で平日日中は絶対に動けない自分にとって、土日や夜間に、こちらの都合に合わせて対応してくれるのは、まさに生命線だった」など、顧客のライフスタイルに徹底的に合わせたサービス提供を高く評価する声も目立ちます。これは、従来の弁護士の「先生業」的な殿様商売の発想ではなく、顧客視点に立った、近代的なサービス業としてのマーケティング思考の賜物と言えるでしょう。

これらの声から見えてくるのは、法律サービスの「ユニクロ化」あるいは「コンビニ化」を、業界の強い反発や批判を浴びながらも、強力なリーダーシップで推し進めた、紛れもないパイオニアとしての一面です。これまで、経済的な理由や地理的な制約によって弁護士にアクセスすること自体を諦めていた層にまで、質の良し悪しは別として、リーガルサービスを届けたという点において、アディーレ法律事務所が現代日本社会に果たした役割は、決して小さくありません。

7-2. ネガティブな評判 – 「流れ作業で冷たい」「担当者がコロコロ変わる」巨大化と効率至上主義がもたらした「闇」

しかしその一方で、その効率至上主義ともいえるビジネスモデルがもたらす、深刻な弊害を指摘する、極めて厳しい声もまた、数多く存在します。特に、大規模・効率化路線の必然的な裏返しともいえる問題点が、サービスの利用者や、かつて内部で働いていた元従業員からの、生々しく、そして痛切な不満として噴出しているのです。

- 1.【人間性の喪失】担当者の頻繁な変更とコミュニケーション不足への絶望:「無料相談の時の感じが良かった弁護士に依頼を決めたのに、契約後の実際の担当弁護士は、全くの別人だった。まるで自分という人間が、ベルトコンベアに乗せられた部品のように扱われている気がして、深く傷ついた」「担当者が何度も変わり、その度に一から同じ説明をさせられた。情報が事務所内で全く共有されていないのではないかと、自分の人生を預けているのに、非常に不安になった」という口コミは、相談者のレビューサイトで、もはや「テンプレ」と言えるほど枚挙にいとまがありません。これは、弁護士を、深い知識と経験を持つ個人の専門家として尊重するのではなく、組織の代替可能な「歯車」としてしか見ていない、というシステムに起因する、根深い問題かもしれません。依頼者にとっては、自分の人生を左右する重大な問題を預ける相手が、まるでアルバイトのように頻繁に変わることは、大きなストレスと、組織そのものへの深刻な不信感に繋がります。

- 2.【事務的で冷たい対応】と報告義務の欠如:「連絡がとにかく遅い。こちらから何度も、何度も催促の電話をしないと、全く進捗報告がない」「人生を左右するような重要な連絡事項ですら、事務員からの、感情のこもっていない定型文のようなメールで済まされ、担当弁護士と直接話せる機会がほとんどなかった」といった不満も、典型的なネガティブ評価です。効率を追求するあまり、依頼者一人ひとりの感情に寄り添い、不安を取り除くという、専門家として最も重要なケアが、完全に疎かになっているのではないか、という強い疑念を抱かせます。

- 3.【内部からの悲鳴】元従業員を名乗る内部告発的な書き込みの信憑性:「パラリーガル(法律事務員)は完全に使い捨ての駒。膨大な業務量と、それに見合わない低い給与で、心身を病んで辞めていく人が後を絶たない。常に求人サイトで募集しているのがその証拠」「弁護士の質もまさにピンからキリまで。本当に優秀な人も一部にはいるが、経験の浅い、やる気のない弁護士に当たると悲惨。依頼者にとっては、まさに運否天賦のガチャ状態」といった、労働環境の過酷さや、人材育成システムの欠如を、生々しく示唆する声も、匿名掲示板や企業の退職者向け口コミサイトで、数多く散見されます。もしこれらが事実であれば、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)は極めて低く、組織への不平不満が日常的に鬱積しやすい、極めて不健全な労働環境であった可能性が考えられます。今回の事件も、こうした内部の歪みと、決して無関係ではないのかもしれません。

7-3. 過去の業務停止処分が評判に与え続ける、決して消えることのない「デジタル・タトゥー」という烙印

2017年に受けた「業務停止2カ月」という、日本の法曹史に残る極めて重い懲戒処分。この過去は、今なおアディーレ法律事務所の評判に、決して消すことのできない「デジタル・タトゥー」として、暗い影を落とし続けています。GoogleやYahoo!で事務所名を検索すれば、サジェストキーワードとして「やばい」「怪しい」「懲戒」「炎上」といった、およそ法律事務所には似つかわしくないネガティブな言葉が、ずらりと自動的に表示されるのが、その何よりの証拠です。一度、社会的に「利益のためなら顧客を欺くことも厭わない」「不誠実な組織である」という烙印を押されてしまえば、そのイメージを完全に払拭することは、並大抵のことではありません。

この処分は、弁護士業界全体に、広告のあり方や、企業としてのコンプライアンスの重要性について、大きな問題を提起するきっかけとなりました。しかし、サービスの利用者側から見れば、「顧客を騙してでも利益を追求するような組織文化が、今も根強く残っているのではないか」という根源的なイメージは、そう簡単には払拭できるものではありません。処分後にコンプライアンス体制を抜本的に強化し、クリーンな運営をどれだけアピールしてきたとしても、今回の、組織の内部から発生した殺人事件によって、「やはり、この組織はどこか根本的な問題を抱えているのではないか」という世間の疑念が、再び、そして以前よりも強く再燃するのは、もはや避けられないでしょう。

7-4. 事件後のネット上の反応を深層分析 – そこに映し出された、恐怖、共感、そして現代社会への根源的な問い

事件発生後、SNSやニュースサイトのコメント欄は、人々の様々な感情が渦巻く、巨大な言論空間、あるいは巨大な坩堝(るつぼ)と化しました。それらの膨大な、そして生々しい声を、筆者が独自の視点で丁寧に分析すると、この事件が単なる一つの残虐な殺人事件としてではなく、現代社会が抱えるいくつかの共通した不安や病理を、まるで鏡のように鮮やかに映し出す、社会的な現象として受け止められていることが、明確に見えてきます。

- 1.【信頼の崩壊】「法と理性の聖域」が崩れ去ったことへの恐怖と衝撃:「法律事務所という、日本で最も理性的であるべき場所で、こんなにも野蛮で、原始的な事件が起きるなんて信じられない」「弁護士やその関係者なら、どんな深刻な対立も、最終的には言葉と論理で戦うべきだ。なぜ、最も安易で、愚かな暴力に…」といった声が、まず最も多く見られました。これは、人々が「法」や「理性」に対して抱いている、最後の砦ともいえる、か細い信頼が、いかに脆く、いかに簡単に崩れ去るものであるかを、白日の下に突きつけられたことによる、深い衝撃と恐怖を表しています。

- 2.【他者への共感】職場環境への強い共感と、驚くべきことに容疑者への同情的な憶測:「よほどのことがなければ、人は、同僚を殺すという、人生を破滅させる一線は越えない。きっと私たちの想像を絶するような、陰湿で、壮絶なパワハラがあったに違いない」「50代の同僚が、働き盛りの36歳の同僚を殺害…リストラや評価を巡る、根深い確執があったのでは」など、驚くべきことに、加害者である渡邊容容疑者の立場に自らを重ね合わせ、その動機を深刻な職場環境の問題に求める声が、非常に多く見られます。これは、もはやこの事件が、一部の特殊な人間の間で起きた対岸の火事などではなく、多くのビジネスパーソンが、自らの現在の職場に、何らかのストレスや、深刻な人間関係の悩みを抱えており、この事件を他人事として割り切れないでいることの、痛切な証左と言えるでしょう。

- 3.【組織への不信】組織への厳しい視線と、社会全体の治安悪化への根源的な不安:「アディーレという、急成長した組織自体に、こういう悲劇を生み出す、何らかの構造的な欠陥があったのではないか」「これだけ巨大な組織なのに、なぜ内部で発せられていたはずのSOSを、誰も察知できなかったのか。メンタルヘルスケアはどうなっていたんだ」と、個人の資質の問題だけでなく、事務所の組織体質や、ガバナンスの欠如を、厳しく問う意見も目立ちます。同時に、「もう池袋のような、人が集まる繁華街も安全ではない」「いつ自分が、通り魔的な、理不尽な事件に巻き込まれてもおかしくない」といった声は、特定の場所や組織の問題を超えて、日本社会全体の安全神話が、足元から崩れつつあることへの、根源的な不安を色濃く映し出しています。

これらの多岐にわたる、そして時に矛盾する反応は、この事件が単なるゴシップとして消費されているのではなく、多くの人々が、自らの働く環境や、家族の安全、そして社会のあり方そのものと、痛切に重ね合わせ、現代社会が抱える深刻な病理に、正面から疑問を投げかける、一大事件となっていることを、何よりも強く示しています。

8. 結論 – 池袋サンシャイン殺人事件が、私たち一人ひとりに突き付けた「5つの重い教訓」と、社会に投げかけた根源的な問い

白昼のオフィス街を、そして日本中を震撼させた、池袋サンシャイン60での同僚間殺人事件。この記事では、事件の全貌から背景、そして社会の反応まで、最新情報を基に、他のメディアとは一線を画す、多角的で、深く、そして多層的な視点から掘り下げてきました。最後に、このあまりにも痛ましい事件の核心的なポイントを、改めて整理するとともに、この悲劇が、今を生きる私たち一人ひとりに、そして日本社会全体に、何を問いかけているのかを、決して忘れてはならない「5つの重い教訓」として考察し、本稿の締めくくりとします。

この事件を、単なるセンセーショナルなゴシップとして風化させることなく、未来への社会的な教訓として、私たちの記憶に刻み込むための重要なポイントは、以下の5つに集約されると、筆者は強く考えます。

- 【教訓1:信頼の崩壊】事件の概要と異常性:2025年7月1日午前11時45分頃、東京・池袋のランドマーク「サンシャイン60」31階にある「アディーレ法律事務所」内で、従業員の芳野大樹さん(36)が、同僚である渡邊玲人容疑者(50)にナイフで首などを複数回刺され、死亡しました。法と理性の象徴であるべき法律事務所という「聖域」で起きた、最も非合理的な暴力という、その絶対的な矛盾とコントラストが、事件の異常性を際立たせています。

- 【教訓2:孤独と憎悪】犯人の人物像と動機:逮捕された渡邊玲人容疑者(50)は、被害者の現役の同僚でありながら、弁護士資格を持たない「会社員」でした。「以前から恨みがあり、我慢の限界だった」と供述しており、職場での深刻で、長期間にわたる人間関係トラブルが動機であることは、ほぼ間違いありません。彼の抱えた孤独と、増幅された憎悪のメカニズムの解明が、最大の焦点です。

- 【教訓3:計画性の恐怖】犯行の態様と殺意の強さ:ナイフを合計3本も職場に持ち込むなど、その計画性は極めて高く、偶発的な犯行の可能性は皆無です。「死んでも構わないと思って刺した」との供述からは、彼の揺るぎなく、そして冷徹な殺意がうかがえ、この事件が悪質で、決して同情の余地がないものであることを示しています。

- 【教訓4:組織の病理】事件の舞台となった組織が抱える問題:現場となったアディーレ法律事務所は、過払い金ビジネスで急成長した、業界の革命児です。しかしその一方で、過去の懲戒処分や、効率化を優先するあまり、従業員のメンタルヘルスや、健全な組織風土の醸成を軽視してきたのではないかという、極めて厳しい視線が、社会から向けられています。これは、日本の多くの急成長企業が抱える、普遍的な課題でもあります。

- 【教訓5:社会の鏡】私たち自身の問題としての共感と不安:「職場の人間関係トラブル」という、多くの人が経験しうる背景に対し、ネット上では、驚くべきことに加害者である容疑者に、同情的な声すら数多く上がっています。この事実は、この事件が、現代社会に蔓延する深刻なストレスや、コミュニケーション不全といった病理を映し出す「社会の鏡」であり、組織の在り方、そして私たち一人ひとりの働き方そのものが、根底から問われていることを、何よりも強く示しています。

コメント